持ち帰り残業と労働時間の考え方

第30回 ホワイト企業人事労務ワンポイント解説

Q

当社では「働き方改革」における残業時間の上限規制に対応するため、午後8時には事務所内は消灯として、それ以降の残業を禁止しました。

しかし、そのためもあってか従業員の間では書類を自宅に持ち帰って仕事をする者が増加しているようです。この場合、自宅などで作業した時間は労働時間になるのでしょうか。

A

「働き方改革関連法」の施行により、大企業では昨年4月から残業時間に罰則付きの上限規制が設けられました(中小企業は本年4月施行)。残業の上限時間は原則、月45時間以内(36協定の特別条項を定めた場合には月45時間を超えること等は可能ですが、その場合でも45時間超の月は年6回まで)ということで、残業を規制する措置を講じる企業が増加しています。

しかし、残業時間だけ規制されても、仕事の分量は変わらず、会社で隠れて残業したり、自宅に持ち帰ったりしている労働者が少なくないのが実態のようです。

今回はいわゆる「持ち帰り残業」について考えてみます。

持ち帰り残業、その実態とは

持ち帰り残業とは、会社の労働時間内に終わらない仕事を、自宅やカフェなどオフィス外部に持ち帰って行うことを言います。近年、インターネットの普及に伴い、ネットを介していつでもどこでも仕事が可能になったため、「持ち帰り残業」の敷居が低くなったといえます。

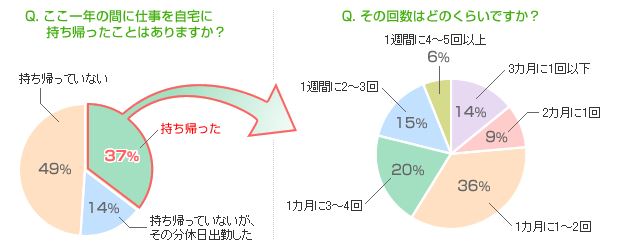

リクナビNEXT Tech総研の以前の調査(エンジニア300人調査)によると4割弱の社員が仕事を自宅に持ち帰ったと答えています(図参照)。仕事の内容の多くは「書類の作成」や「情報の整理」で、「実務作業」という回答もかなりありました。

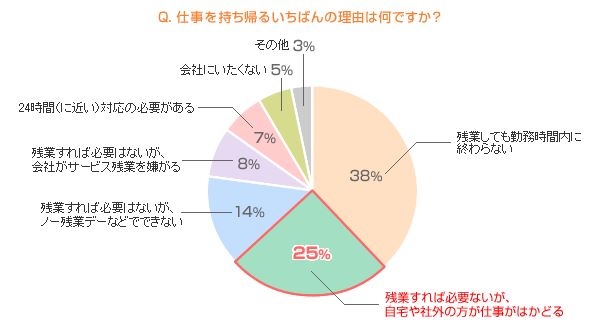

同調査では、仕事を持ち帰っている理由も問われていて、「残業をしても終わらない」が4割程度ありますが、「残業すれば終わるけれど・・・自宅や社外の方が仕事がはかどる」と答えた人も多い結果でした(図参照)。この傾向はソフト系職種で多く、大掛かりな設備が不要で個人ベースで作業ができることも持ち帰りの意識が気軽に働いたものと分析されています。

持ち帰り残業は労働時間になるのか?

エンジニアだけでなく事務的労働など多くの職種で、社員が退社後に自宅等に持ち帰り業務を処理するケースは多いと考えられます。連合総研が2017年に行った20~64歳の会社員2千人を対象にした調査でも「持ち帰り残業」をしたことがある会社員が全体の3割を超え、58%の人が「労働時間にあたると思う」と答えています。

それでは、持ち帰り残業は会社の業務だから時間外労働、深夜労働または休日労働として取扱い、会社は賃金を支払わなければならないのでしょうか。

この点、労働基準法上の労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間」と判じた有名な最高裁判決が出されています(三菱重工業長崎造船所事件・最一小判平12.3.9)。例えば、社員が勝手に仕事を自宅などに持ち帰り、会社の管理職や上司がこれを知らないというのであれば、そこで行われた作業は使用者の指揮命令下におかれた時間とはいえないので「労働時間」ではなく賃金を支払う必要はないと考えられます。

しかし、上司が部下に対し、自宅で仕事を完成させてくるよう指示したり、携帯電話やメールで自宅にいる部下に対して、作業指示をしているような実態があった場合には、指揮命令下にあると考えられます。また、直接の指示はしていなくても、所定の労働時間だけでは処理しきれないような大量の業務の指示があった場合や、極めて短期の納期が指示されたような場合には、会社外での業務を黙認している、奨励しているということになり「黙示の業務指示」があったとして労働時間と解され、賃金支払いの対象になる可能性が高いといえます。

まとめ

今、多くの企業が「働き方改革」で長時間労働の是正に取組もうとしています。しかし、本質的な仕事のやり方を変えずに残業時間を強制的に減らしたところで、仕事が終わらなかった社員は場所を変えて作業を行う状況になりかねません。

持ち帰り残業は、労働時間の管理ができずサービス残業に直結する可能性があり、また企業秘密の漏洩や、重要書類紛失等のリスクもあり、極力避けるべきと言えます。会社が持ち帰り残業を黙認するような態度は好ましくなく、ご質問のあった当該企業も是正や見直しが必要と考えられます。

長時間労働の削減が「働き方改革」の最終目標ではありません。IT技術なども活用しながら、業務フローの見直しや取捨選択をして効率化を図り、労働生産性を高めることで結果的に労働時間が減ったという状況を作り出すことが望ましい状態といえるでしょう。

プライムコンサルタントでは、本記事のようにWEB会員限定サービスをご提供しています。

「WEB会員」サービスはどなたでも無料でご利用いただけます。

今すぐご登録ください(入会金・会費など一切無料です。また、ご不要であればいつでも退会できます)。