育児・介護休業法の改正ポイントと企業の対応(介護編)

第90回 ホワイト企業の人事労務ワンポイント解説

Q

育児介護休業法の改正で、介護に関する支援制度を社員に周知することが義務化されると聞きました。

当社ではこれまで介護休業を取得した社員はおらず、総務部門の担当者も制度をよく理解していない状況です。どのように対応したら良いでしょうか。

A

改正・育児介護休業法は、昨年5月31日に公布され、ご質問の「介護に関する制度を周知する等」は改正法により、新たに事業主に義務づけられました。

近年、育児に対する意識は高まりつつあると考えますが、「仕事と介護の両立支援」については、まだまだ注目度が低いと感じます。家族の介護は先の見通しがたちにくく、個別性も高い問題ですが、多くの労働者にとって問答無用で直面する問題ともいえます。

介護離職者は年間10万人を超えており(総務省2022年調査)、仕事と介護の両立支援の必要性・緊急性は、育児に劣らず高いといえます。

本稿では、先月の育児に関する改正に続き、介護に関する改正事項、また「仕事と介護の両立支援制度」の基本事項について説明します。

介護に関する改正の内容(令和7年4月1日施行)

今回の改正では、介護に関する両立支援制度そのものの新設や変更は少ない一方で、現行制度の利用促進を目的として、事業主に「介護に関する制度を周知する等」の措置義務が新たに追加されました。

「仕事と介護の両立支援制度(後述)」を十分活用できないまま、介護離職に至ることを防止することを狙いとした措置で、具体的には、以下の3つを事業主に義務づける内容になっています。

(1)介護に直面した労働者が申出をした場合の個別周知・意向確認

(2)早期(40歳等)の情報提供

(3)制度を利用しやすくするための雇用環境の整備

以下、順に内容を見ていきます。

(1)個別周知・意向確認の義務

現行の育児介護休業法では、労働者が妊娠・出産を申し出た際に、個別周知・意向確認することが義務づけられていますが、改正法では介護についても新たに「個別周知・意向確認」の義務が追加されました。

すなわち、労働者が介護を必要とする対象家族がいることを申し出たときには、介護休業や介護両立支援制度、また、利用の際の申し出先、介護休業給付金に関して個別に知らせ、さらに、介護の制度の利用について意向を確認する措置が義務づけられます。

個別周知・意向確認は、面談、書面の交付、労働者が希望した場合はFAXや電子メールが認められます。介護は個別性が高いこともあり「面談」が最も望ましい方法といえるでしょう。

(2)早期(40歳等)の情報提供の義務

健康保険加入者が40歳に到達すると介護保険の第二号被保険者となり、介護保険料の徴収が始まります。今回の改正では、労働者がこの年齢に達した時点で、使用者は(1)と同様の介護休業や介護両立支援制度について知らせる(情報提供)ことが義務づけられることになりました。40歳の労働者の場合、両親はまだ健在で介護について実感がわかないケースも多いと考えられますが、「介護保険制度の概要」や、介護が必要になった際に取るべき手段や相談先について情報提供を行い、意識を高めることで、将来の介護離職を防ぐ一助となることが期待されます。

情報提供時期は「40歳到達日の属する年度の初日から末日まで」又は「40歳の誕生日から1年以内」のいずれかとされています。情報提供の方法は(1)の場合と同様ですが、労働者の希望の有無に関わらずFAX又は電子メール等の利用も可能です。

(3)雇用環境整備の義務づけ

介護休業や介護両立支援制度が利用しやすい職場環境を整備し、制度利用の申出が円滑に行なわれるために、以下のいずれかの措置を講じることが事業主に義務づけられます。

①研修の実施

②相談体制の整備(相談窓口の設置等)

③事例の収集や当該事例の提供

④介護支援制度の利用促進に関する方針の周知

なお、今回の法改正では、介護期の働き方について、「労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務」が課されました。また、介護休暇(看護休暇も同様)について現行法にある「勤続6カ月未満の労働者」の労使協定での除外の仕組が廃止されます。

「仕事と介護の両立支援制度」とは?

以下では、法改正で周知することが義務化される介護両立支援制度について、簡単に内容を確認します。

【介護休業制度】

・制度の対象者……要介護状態の対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く。労使協定で入社1年未満の社員を対象外とする場合がある)。パートなどの有期雇用者も対象になります(制度利用予定日から93日を経過する日から6カ月以内に契約満了し、更新されないことが明らかな場合を除く)。

・要介護状態とは……負傷、疾病または身体上または精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態。

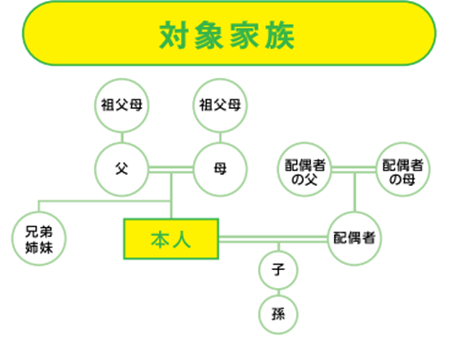

・対象家族……「配偶者/父母/子/配偶者の父母/祖父母、兄弟姉妹又は孫」。高齢者だけでなく、障害や医療的ケアが必要な子なども対象になります(図参照)。

・介護休業期間……本人の申し出により対象家族1人につき3回まで、通算93日間取得が可能。

・介護休業給付金……雇用保険から休業開始時賃金の67%が支給されます(一定の要件あり)。なお、育児休業と異なり、介護休業時には社会保険料の免除措置はありません。

【その他の介護両立支援制度】

・介護休暇……年5日(対象家族2人以上の場合は年10日)。1日又は時間単位で取得可能。

・選択的な措置義務……(利用開始日から3年以上の期間内に2回以上利用可能な)短時間勤務、フレックスタイム、時差出勤の措置、又は介護費用の助成措置のうちいずれかを講じる必要があります。

・残業の禁止、時間外労働の制限(1カ月24時間、1年150時間以内)、深夜業の制限……労働者の申出により介護が終了するまで何回でも利用可能。

以上の介護両立支援制度の内容等を踏まえた上で、今回の法改正への対応を検討して下さい。

※こちらも併せてご確認ください。

厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

プライムコンサルタントでは、本記事のようにWEB会員限定サービスをご提供しています。

「WEB会員」サービスはどなたでも無料でご利用いただけます。

今すぐご登録ください(入会金・会費など一切無料です。また、ご不要であればいつでも退会できます)。