改正雇用保険法の押さえるべきポイント

第92回 ホワイト企業の人事労務ワンポイント解説

Q

昨年、雇用保険法の改正があり4月から施行開始されたとの報道がありました。企業の実務にも影響があると聞いています。

改正法の主な内容について、企業担当者が押さえておくべきポイントを教えて下さい。

A

昨年の5月に成立した改正雇用保険法は、『多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のための雇用保険の対象拡大、教育訓練・リスキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等(厚生労働省資料より)』を目的にしています。

改正内容は多岐にわたっているので、現時点で、企業の実務担当者が押さえておくべき項目を中心に、以下、説明します。

改正雇用保険法の内容(令和7年4月1日施行分)

4月から施行された、以下の4つの制度改正の内容を順に見ていきます。

(1)自己都合退職の給付制限期間が原則1カ月に短縮

自己都合退職者が基本手当(以下、失業手当)を受ける際の給付制限期間が短縮されます。現在は7日間の待機期間の後、失業手当が出ない給付制限期間が2カ月ありますが、4月からは1カ月に短縮されました。給付を早めれば求職活動もより積極化し、円滑な労働移動が促進される効果が期待できます。

ただ、失業手当の受給目的で短期の入退社を繰り返すことを防止するため、5年間で3回以上自己都合退職をした人(正当な理由がある場合を除く)には、給付制限期間は3カ月となります。

また、離職期間中や離職日1年以内に、一定の教育訓練を行った場合、給付制限を解除する改正が行われました。

60歳以上で働くシニア向けの制度として「高年齢雇用継続給付」がありますが、この給付率が下がります。60歳時点の賃金が60歳以降75%未満に下がった場合、65歳になるまでの間、各月に支払われた賃金の最大15%が支給されてきましたが、4月からこの給付率が最大10%に縮小されます。対象者は、原則4月以降に60歳になる人で、すでに受給している人は現状のままで影響はありません。

65歳までの雇用確保義務や70歳までの就業機会の確保措置(努力義務)などで、高年齢者が働きやすい環境が整いつつあることなどから、高年齢雇用継続給付は段階的に縮小・廃止が予定されています。

さて、改正法の目玉は4月に創設される(3)出生後休業支援給付、(4)育児時短就業給付、の2つの、子を養育する労働者を支援する新制度です。

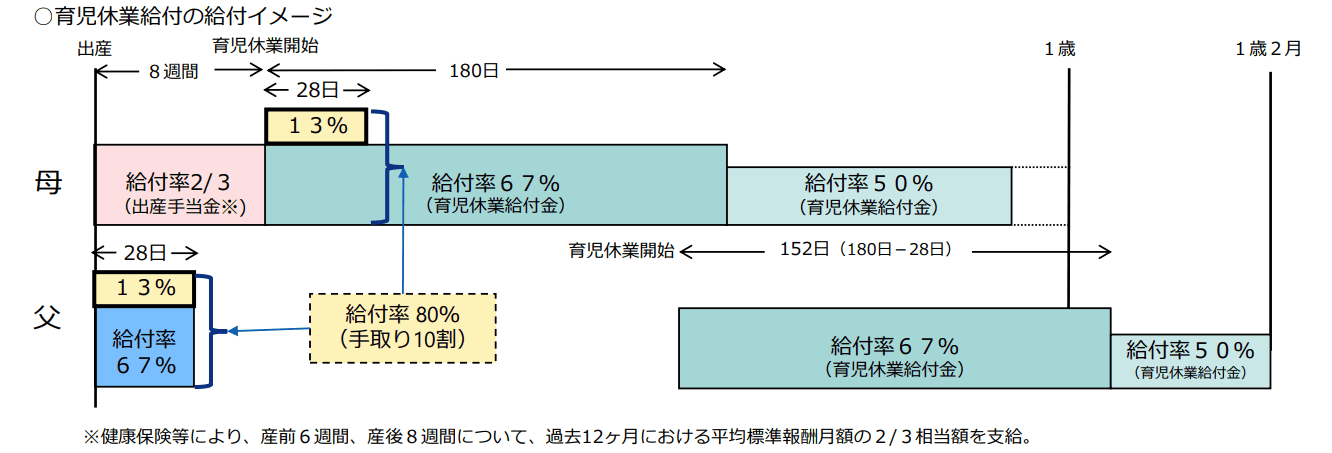

この制度は夫婦が共に働き、共に育児をする家庭を支援するもので、特に男性の育児休業取得を促すのが大きな狙いとなる制度です。

簡単に言えば、男性(父)が子の出生後8週間以内、また子を産んだ母が産後休業(原則8週間)後の8週間以内に14日以上の育児休業を共に取得した場合、最大28日間、それぞれの育児休業給付金に13%給付を上乗せします。通常の育児休業給付金の給付率は賃金の67%ですが、この期間は80%となり、社会保険料や所得税の負担も生じないことから手取りで10割相当になるというものです。

出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要」

「出生後休業支援給付」は、夫婦そろって育児休業を取得することが前提となりますが、「ひとり親家庭」や配偶者が雇用保険に加入していない自営業やフリーランスの場合には、本人のみの育児休業取得で受給が可能です。

この制度は2歳未満の子を養育するために短時間勤務を選択して賃金が下がった場合、支払われた賃金額の原則10%を支給するものです。これまでは、短時間勤務を選択したことで賃金が下がった場合、減った賃金を補う仕組はありませんでした。新制度により安心して時短勤務を選べるようにする仕組といえます。

なお、現行制度では3歳未満の子を養育するために短時間勤務をして標準報酬月額が下がった場合、記録上は従前の高い標準報酬月額とみなす特例(『従前標準報酬月額のみなし措置』)があり、将来受取れる年金が減額される等の心配がありません。この制度と今回新設された育児時短就業給付制度は子を養育する労働者が、短時間勤務を選ぶ際の後押しとなります。

雇用保険の適用拡大(令和10年10月施行)

今回の法改正で注目されるのが雇用保険の適用が、現行の週20時間以上から週10時間以上に拡大されることです。施行時期は3年半先ですが、一部の特殊な働き方の人を除き、ほとんどの労働者が雇用保険に加入することになります。

企業の人事労務の実務にも影響がありますし、週所定労働時間が半分になることで、ハローワークでの運用にもいろいろな影響が出ることが予想されます(被保険者期間の計算や、失業認定基準、等々)。新たに対象となるパート社員は保険料負担が発生することになりますが、雇用保険料はそれほど高くはなく、雇用のセーフティネットが拡がるため、労働者の反発を招く可能性は低いと考えられます。

本稿では触れませんでしたが、改正雇用保険法では教育訓練やリスキリング(学び直し)支援の充実が図られました。多様な働き方を効果的に支えることを目的とした今回の改正法の内容をしっかり確認した上で、企業の人事労務の実務を進めてください。

プライムコンサルタントでは、本記事のようにWEB会員限定サービスをご提供しています。

「WEB会員」サービスはどなたでも無料でご利用いただけます。

今すぐご登録ください(入会金・会費など一切無料です。また、ご不要であればいつでも退会できます)。