カスタマーハラスメントと企業の対応

第86回 ホワイト企業の人事労務ワンポイント解説

Q

当社は複数のスーパーマーケットを展開する小売業を営んでいますが、店舗の店員が顧客からの無理な要求や𠮟責、暴言を受けるケースが増加しており、それが原因で退職する従業員が出るなど、会社として事態を非常に憂慮しています。

カスタマーハラスメントとは何か、また、従業員保護のために会社としてどのような対応をとるべきかご教示ください。

A

顧客による理不尽・悪質なクレームを指すカスタマーハラスメント(以下、「カスハラ」)という言葉が、ここ数年でよく聞かれるようになりました。

最近ではカスハラを深刻な社会問題ととらえ、接客業を中心に、制度の見直しや法令の改正等の動きもみられます。例えば、旅館業界では昨年12月に施行された改正旅館業法で、カスハラにあたる不当な要求等を行う者に対し、宿泊を拒否できるようになりました。

さらに、東京都では、全国初となるカスハラ防止条例が可決・成立し、2025年4月から施行されます。国も従業員の保護を企業に義務づける法改正を検討中で、社会全体でカスハラ対応への関心が高まっている状況です。

2023年9月に心理的負荷による精神障害の労災認定基準が改正され、カスハラが新たな対象になったことも重要な事項です。企業としても、カスハラの予防・対処や従業員の保護が重要な課題となっています。

カスハラの定義と対応の難しさ

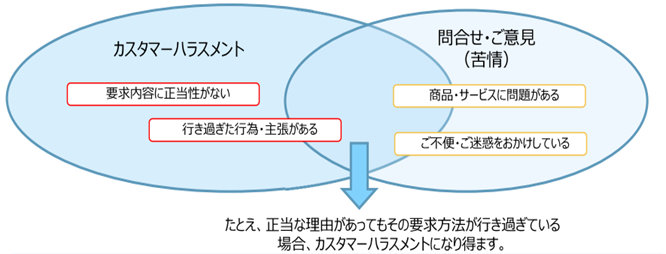

厚生労働省は、2022年2月に「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(以下、「カスハラマニュアル」)を公表しました。この中で、企業や業界により、顧客への対応方法、基準が異なるため、カスハラを明確に定義することは難しいとしながらも、ヒアリング調査等の結果から、カスハラを以下のように定義しています。

〇カスタマーハラスメントとは

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの

カスハラの扱いが他のハラスメントと比べて難しいのは、行為者が企業外の人間であるため、企業の作成する就業規則の規制が及ばないという点です。他のハラスメントであれば、会社の人事総務部門を第三者とみなせば、当事者双方から話を聞いて事実関係を確認し、ハラスメントかどうかを自社内で判断することは、ある程度可能と考えられます。

しかし、カスハラの場合、会社は商品やサービスを提供する側であるため、第三者とは言えず、会社が「カスハラの可能性が高い」と判断しても、相手側である顧客がこれを否認するといったケースが想定されます。そのような場合、最終的には公的機関や裁判所など中立な第三者に委ねないと、確定的なカスハラの判断ができないといった難しさがあります。

カスハラの該当行為と多いカスハラ行為とは?

具体的にはどのような行為がカスハラになるのか、カスハラマニュアルでは以下の例をあげています。

◆「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例

・企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合

・要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合

◆「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例

[要求内容の妥当性にかかわらず不相応とされる可能性が高いもの]

・身体的な攻撃(暴行、傷害)

・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)

・威圧的な言動

・土下座の要求

・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動

・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)

・差別的な言動

・性的な言動

・従業員個人への攻撃、要求

[要求内容の妥当性に照らして不相応とされる場合があるもの]

・商品交換の要求

・金銭補償の要求

・謝罪の要求(土下座を除く)

厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」https://www.mhlw.go.jp/content/11921000/000894063.pdf

どのようなカスハラ行為が多いかについては、UAゼンセンが今年の1~3月に実施した、サービス業の所属組合員に対するカスハラ対策についてのアンケート結果(回答件数33,133件)が参考になります。

直近2年間で「迷惑行為があった」と回答した人は約47%あり、「最も印象に残っている顧客からの迷惑行為(1つ選択)」の質問について、「暴言」(39.8%)が最多、「威嚇・脅迫」(14.7%)、「何回も同じ内容を繰り返すクレーム」(13.8%)、「長時間拘束」(11.1%)、「権威的(説教)態度」(10.2%)の順になっています。

迷惑行為をしていた顧客の性別は男性70.6%、女性27.1%(無回答2.3%)、また、推定年齢50歳代以上が75.7%(60歳代が29.4%で最多)という結果でした。

今回の相談のケースでは?

さて、今回の相談者は複数のスーパーマーケットを展開する企業で、店舗の店員がカスハラにあうケースが増え、それが原因で退職者がでる状況とのことです。店舗業務や店舗のイメージに悪影響があるのはもちろんですが、会社が従業員に対し適切な措置をとらないで放置すれば、従業員の就業環境が害され、法的には「安全配慮義務違反」の責任が問われることにもなりかねません。

企業はパワハラなどと同様の対策に加え、カスハラ特有の対策にも取組む必要があります。例えば、カスハラマニュアルでは相談対応者は上司や現場の管理監督者など日頃から現場の状況に精通していること、トラブルがあった際にも現場に急行しやすいことを挙げています。このマニュアルには、ハラスメントの類型ごとに迷惑顧客への対応方法などがわかりやすく解説されているので、企業の担当者は参考にすると良いでしょう。

人材の確保が難しい中、企業が従業員を守る姿勢を行動で示すことで、従業員に安心感が生まれ、職場環境が明るくなり、生産性向上や離職防止に役立ちます。企業がカスハラ対策に積極的に取り組むことは、良き経営を行う上で、ますます重要な意義を持つ時代になってきたと言えるでしょう。

プライムコンサルタントでは、本記事のようにWEB会員限定サービスをご提供しています。

「WEB会員」サービスはどなたでも無料でご利用いただけます。

今すぐご登録ください(入会金・会費など一切無料です。また、ご不要であればいつでも退会できます)。