「パワーハラスメント」とは? その判断基準について

米田徹先生のプロフィールはこちら

第15回 ホワイト企業人事労務ワンポイント解説

Q

今年になってスポーツ界でパワハラの不祥事が相次ぎ、連日TV、新聞等で報道されました。 当社でも、社員から「パワハラ」の申告がありますが、職場におけるどのような行為がパワハラにあたるのかの判断が難しく、対応に苦慮している状況です。職場のパワハラとは何か、また、パワハラの判断基準等があれば教えてください

A

パワーハラスメント(パワハラ)は、従業員から寄せられる相談として最も多く、セクハラの2倍以上という厚労省の調査データがあります。セクハラについては「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け(注:対価型セクハラ)、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害される(注:環境型セクハラ)こと」(男女雇用機会均等法11条1項)との表現(定義)があり、事業主には相談窓口の設置義務や申告者の不利益取扱禁止が規定されています。一方パワハラについては現在、法的な定義等は存在しません。セクハラの「性的言動」は仕事とは無関係で業務上合理的な理由によるセクハラはあり得ないのに対し、「パワー」という上司権限は職場にとっては必須のものなので業務上必要な注意・指導とハラスメントとの線引きが難しいのです。

2012年に「パワハラ」の概念整理(厚労省)

パワハラ問題の急増を受け、厚労省は有識者による円卓会議を開催し、2012年(平成24年)3月に「 職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言 」が取りまとめられました。提言の中で、パワハラについて、以下のように概念整理が示されました。

| 【パワハラの概念】 厚労省円卓会議H24.3 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、 業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。 |

そして、これに当てはまる典型例として6つの行為類型(身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害)が示されました。

パワハラか否かの判断基準と具体例の明示

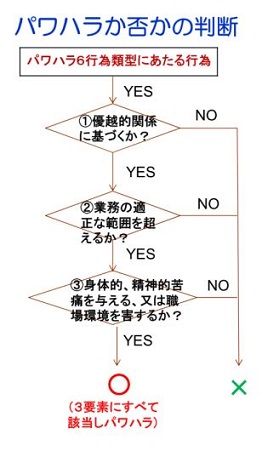

しかし2012年の円卓会議の報告書では個別のケースのパワハラ判断基準が示されておらず、その後のパワハラ被害も増加していることから、政府は労使関係者で構成される検討会を設立し、今年の3月の報告書でパワハラの判断基準としてさらに次の3要素を明示しました。

| 【パワーハラスメントの3要素】 検討会報告書H30.3 ① 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること ② 業務の適正な範囲を超えて行われること ③ 身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること |

この報告書では、パワハラの6つの行為類型毎に上記3要素を満たすものとそうでないものを典型例として示しています。

以下簡単に整理してみましょう。表中、〇は3要素すべてを満たすのでパワハラにあたり、×はパワハラにはあたらない例となります(括弧内の数字は上記のどの要素に該当しないかを示しています)

| ⅰ 暴行・障害(身体的な攻撃) ○上司が部下に対して、殴打、足蹴りをする ×業務上関係のない単に企業の同僚間の喧嘩(①②に非該当) ⅱ 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃) ○上司が部下に人格を否定するような発言をする ×遅刻や服装の乱れなど社会的ルールやマナーを欠いた言動・行動が見られ、 再三注意しても改善されない部下に対して上司が強く注意をする(②③に非該当) ⅲ 人間関係からの切り離し ○自身の意に沿わない部下を、仕事を外し、長期間別室に隔離したり、 自宅研修させたりする ×新入社員育成のため短期集中的に個室で研修等の教育を実施する(②に非該当) ⅳ 過大な要求(業務上不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害) ○上司が部下に対して長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に 直接関係ない作業を命ずる ×社員育成のために現状より少し高いレベルの業務を任せる(②に非該当) ⅴ 過小な要求 ○上司が部下(管理職)を退職させるために誰にでも遂行可能な業務を行わせる ×経営上の理由で一時的に能力に見合わない簡易な業務に就かせる(②に非該当) ⅵ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること) ○思想信条を理由に集団で同僚1人に対して、職場内外で継続的に監視したり、 他の社員に接触しないように働きかけたり、私物の写真撮影をしたりする ×社員への配慮を目的に家族の状況等のヒアリングを行う(②③に非該当) |

例えば、営業部長が部下に「営業成績が悪い」と皆のいる前で毎日のように机をたたきながら怒鳴りちらし、その社員が精神的ショックで出社できなくなったといったケースを考えてみましょう。

このような行為はパワハラの行為類型、「ⅱ精神的な攻撃」や「ⅳ過大な要求」に該当し、さらに「パワハラの3要素」すべてを満たしていると考えられるので指導の域を超えた明らかなパワハラと認定できます。会社としては加害者の営業部長への厳重注意や懲戒処分、被害者への適切なケアを行う必要があるケースといえます。

パワハラ法制化の動向

企業で働く3人に1人が「過去3年間にパワハラを受けたことがある(厚労省平成28年調査)」と答えているなど、パワハラ問題は益々深刻になっている状況と考えられます。このため、厚生労働省では相談窓口の設置や再発防止策を企業に求める法律を整備する検討に入ったとの報道がありました(日本経済新聞9/24付)。

ただ、これまで厚労省の検討会では労働者側がパワハラについて法的根拠に基づいた措置が必要だと主張したのに対し、企業側は上司が指導をしにくくなり人材育成に影響が出るとして慎重な姿勢で、法的強制力のない指針(ガイドライン)をつくり自主的な取り組みを促すべきだとして結論を先送りした経緯があり今後の法制化の動向が注目されます。

【パワハラの概念】 厚労省円卓会議H24.3同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

プライムコンサルタントでは、本記事のようにWEB会員限定サービスをご提供しています。

「WEB会員」サービスはどなたでも無料でご利用いただけます。

今すぐご登録ください(入会金・会費など一切無料です。また、ご不要であればいつでも退会できます)。