「管理モデル」に従った副業・兼業の進め方

第50回 ホワイト企業人事労務ワンポイント解説

Q

当社(B社)は従業員数約30名の中小企業です。大手企業(A社)に勤務するXさんから副業として土曜日に月4回、当社の専門スタッフとして働きたいとの応募があり、ぜひ、採用したいと考えています。Xさんの話では、A社での(法定労働時間を超える)残業は月20時間以内で、A社は原則として厚生労働省の「管理モデル」での副業・兼業に限定して許可を出しているとのことです。 Xさんは当社での就労の条件としてA社の許可基準に従うこと、また、給与は日額30,000円(8時間/日)の支払いを希望しています。当社としてどのように進めれば良いでしょうか。

A

国(厚生労働省)は副業・兼業の促進に力を入れています。2020年9月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改訂版、そして、今年(2021年)の7月には、その補足資料である「ガイドラインQ&A」の改訂版を公表しています。今号では、ガイドラインやQ&Aで示されている副業・兼業における簡便な労働時間管理の方法である、「管理モデル」に従った副業について解説します。

副業の「管理モデル」による労働時間管理とは

副業を導入する企業は「法定労働時間」や「時間外労働の上限規制」の内容をよく理解した上で実施する必要があります。労基法では、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」としています。

労働時間が通算される以上、企業が法令を遵守して副業を進めるためには、労働時間の把握や通算管理について、自社・副業先・労働者に手続き上の負荷が高くなることが考えられます。

副業における通算した労働時間管理において労基法が適用されるのは次の規定となります。

〇法定労働時間

1日8時間、及び週40時間

⇒ これを超える労働については36協定の締結と割増賃金の支払いが必要になります。

〇時間外労働の上限規制(法定労働時間外、休日労働)

月100時間未満

複数月(2~6月)平均80時間以内

(注:原則、月45時間以内、また、特別条項の場合の年720時間等の制限は個々の事業場の規制であり、複数事業場における労働時間の通算はされません)

現実の問題として、事業主の異なる複数の会社で逐次互いの労働時間を通算して、上記の労基法で適用される労働時間管理を行うことは容易ではありません。

そこで、厚労省は「管理モデル」という方法を示しました。この方法によれば、労基法に定める労働条件が簡便な手続きで遵守されやすくなり、企業が副業を導入する際のハードルを下げることが期待できます。今回の大手企業A社が副業を認める条件として「管理モデル」に限るとしているのも、そのような事情が推察されます。

相談のケースで「管理モデル」を利用するには

相談のケースで考えてみましょう。「管理モデル」では互いの影響を受けないようにA社とB社の勤務体系を限定して、それぞれ次のように時間枠を設定します。

①A社での勤務日は月曜日から金曜日までの週5日で1日の所定労働時間は7時間

②A社での1カ月の法定労働時間を超える残業(法定時間外労働)は20時間(上限)以内とする

③B社での労働時間は月4回の土曜日の勤務で月間32時間までとする

A社での法定時間外労働は20時間以内(上記②)で、B社の労働時間32時間(上記③)を加えても、合計時間が単月100時間未満、複数月平均80時間の範囲内に収まっているため、両社がそれぞれ設定した時間の範囲内で労働させる限り、相手側の実労働時間を把握することなく、前述した「時間外労働の上限規制」を遵守した形で就労させることが可能になります。

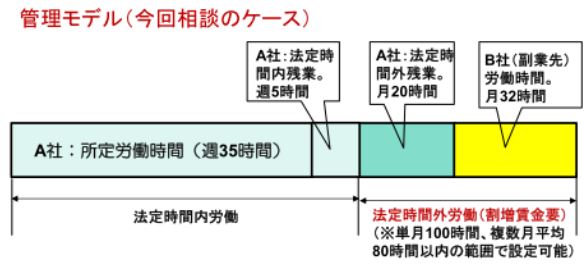

なお、管理モデルの場合、労働時間の通算の順序は原則の場合とは異なり、本ケースでは次の①②③の順になります(次図も参照)。

①A社の所定労働時間(1日7時間、週35時間)

②A社での法定時間内の残業(1時間/日)+法定時間外の残業(上限:月20時間)

③B社の労働時間(月32時間)

ここで、割増賃金の支払いについては、上記の労働時間の通算の考え方により、B社の労働はすべて法定時間外労働になるため、25%増しの支払いが必要になります。つまり、管理モデルでは先に契約した企業(A社)の労働時間の総枠が法定労働時間以上である場合、副業先は最初から法定時間外労働となり割増賃金の支払が必要になります。

今回のケースでは社員XはB社に日額30,000円の支払いを希望していますが、基本日給を30,000円に設定すると、25%増し(37,500円/日)を支払う必要が生じます。Xとの話合いになりますが、例えば基本日給は24,000円とし、時間外労働の25%増し分を加えて30,000円/日を支払うといった内容で双方が合意できれば、そのような契約条件が成立します。

実際の副業の進め方ですが、まずA社が社員Xに管理モデルによるB社での副業・兼業を許可します。B社は実施に必要な情報をXを通じて入手し、これに応じることによって副業の労働契約が成立するといった流れになります。

なお、A社とB社はそれぞれ法定時間外労働の延長時間の範囲を定めた36協定を労基署に届け出た上で実施することが必要です。

「管理モデル」による副業・兼業には今回のケース以外にも様々なケースが想定されます。改定された厚生労働省ガイドラインQ&Aには「自社と副業先で適用される労働時間制度が異なる場合(変形労働時間制、フレックスタイム制など)の労働時間の通算や、法定休日についての考え方などについて詳しい説明があるので、副業・兼業を認める会社はしっかり確認しておくとよいでしょう。

※厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に関するページはこちらから

プライムコンサルタントでは、本記事のようにWEB会員限定サービスをご提供しています。

「WEB会員」サービスはどなたでも無料でご利用いただけます。

今すぐご登録ください(入会金・会費など一切無料です。また、ご不要であればいつでも退会できます)。