年次有給休暇年5日取得義務化への対応

第16回 ホワイト企業人事労務ワンポイント解説

Q

当社は従業員数30名の中小企業です。法律の改正により、今後は全社員に少なくとも年5日の有給休暇を取得させることが必須になると聞きました。また年休の管理を容易にするために基準日を決めて一括管理すると良いとも聞きましたが、具体的にはどのようにすればよいのでしょうか?

A

「働き方改革関連法」の成立で年次有給休暇(以下、「年休」)について重要な改正が行われます。すなわち、「使用者は年休が10日以上付与される労働者に対し年5日以上の年休を与える義務が課される」という労基法39条7項に関する改正です。この新規定は、労働時間の上限規制のように中小企業の適用猶予期間が定められておらず、2019年4月に一斉に施行される点に注意が必要です。今回の法改正の中でも実務的に最も影響が大きいと考えられるので、以下、その内容を検討してみましょう。

年休取得5日の義務化と年休管理簿の作成義務

労働者は6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すれば年10日、1年6カ月経過すれば11日というように、勤続年数に応じて最大20日間の年休権を取得します。

与えられた年休は、原則として労働者が任意の時季を指定することで取得できますが、職場への配慮やためらい等の理由で取得率が海外に比べて低調な状況にあり問題になっていました。

そのため、10日以上の年休を付与される労働者(パート含む)については、使用者側で年5日について時季を指定して取得させなければならないという今回の法改正が行われました。これは従来の労働者からの時季指定に加え、企業側が労働者に「〇月×日に休みなさい」と強制的に指定する方法が新設されたと言えますが、使用者の時季指定について省令では「労働者の意見を聴きそれを尊重する」ことが努力義務とされていて、会社の一方的強制というよりは従業員に年休取得を「お願い(又は指示)」する制度と考えてよいでしょう。

なお、年休を労働者自ら取得した日数や、労使協定で時季を定めて与えた日数(計画的付与)については、5日から控除することができます。全社員が自主的に最低でも年5日以上の年休を取っている会社であれば特に問題はありませんが、今後は一人でも年休取得5日未満の社員が発生すると法違反になるので注意が必要です。

年休5日取得の義務化と同時に企業は各社員の年休取得状況について管理簿を作成することが義務化されます。管理簿には、社員毎の年休取得日、日数及び基準日を記録し少なくとも3年間保存する必要があります。

基準日一括管理方式と期間重複の場合の取扱い

年休の管理を行う上で法定の付与日(入社から6カ月後、以後毎年同日)が社員の入社時期により異なり管理が煩雑になるという問題があります。年休取得5日の義務化を契機に全社的に基準日(例えば4月1日)を決め、統一的に年休取得状況の管理を行うことが望ましいといえます。

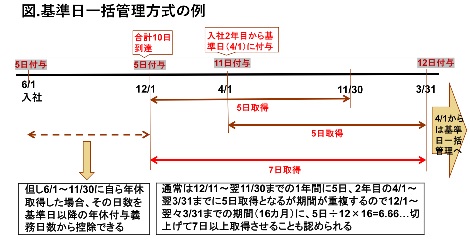

基準日統一の方法は種々考えられますが、以下に入社翌年度の4/1から起算日を揃える一例を示します。

| ① 入社日に前倒しで年休5日付与 ② 6カ月経過後に更に5日付与(法定の年休10日付与に到達) ③ 入社の翌年度初日4/1に11日付与(以後、統一的に毎年4/1を基準日にして年休付与する) |

例えば6/1入社の場合、転職者に配慮して入社日(①)に年休5日を前倒しで付与し、更に6カ月経過後の12/1(②)に5日付与した時点で合計年休付与10日に到達します(なお年度後半の10月以降に入社の場合は③の期日が②より先に到来するので②での年休付与はありません)。

そして、入社年度の翌年度初日の4/1(③)に新たに11日の年休付与を行うことで以後は全社的に統一された4/1基準日で社員の年休一括管理を行うことが可能になります。

この例の場合、入社初年度と翌年度における年休取得義務日数の計算がどうなるのか以下に例示します。まず、12/1の時点で入社から6カ月が経過し年休付与合計10日に到達するので、ここから1年間(翌年11/30まで)に年休5日を取得させる義務が生じます。一方、全社の基準日を揃えるために翌年度初日の4/1に11日の年休付与をすると、その日から1年間に年休5日取得させる義務が別途発生するため期間に重複が生じます(次図参照)。

このような場合には、重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間(12/1から翌々年の3/31までの16月)の長さに応じた日数(比例按分した日数)を、当該期間に取得させることが認められることになりました。

図の場合には、「5日÷12×16=6.66...」で切上げて7日となり16カ月間に7日、年休取得させればよいことになります(なお、この例の場合、入社日の6/1から11/30までにその社員が自主的に取得した年休日数は、12/1以降の年休取得義務日数から控除することができます)。

そして入社翌々年度以降は4/1を基準日にして年5日の年休取得義務の管理を行えばよいことになります。

中小企業含め法施行は2019年4月

これまで基準日方式などの年休一括管理を行ってこなかった企業は上述したような方法を検討することが望まれます(就業規則の改訂が必要になるので社労士等の専門家に相談するのがよいでしょう)。

年休取得率は企業規模が小さくなるほど下がる傾向があるようです。従業員300人以下の企業は、年間取得日数が3日以下の正社員が約40%、うち1日も取得しない者が半数を占めるとの調査結果があります(2011年 独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)調査)。

来年4月の法施行後は一人でもそのような社員が発生すれば法違反となり罰則(30万円以下の罰金)の対象になります。企業規模に関わらず年休付与時の代替要員確保や、年休管理の方法など法改正に対応できる対策を早急に検討する必要があります。

プライムコンサルタントでは、本記事のようにWEB会員限定サービスをご提供しています。

「WEB会員」サービスはどなたでも無料でご利用いただけます。

今すぐご登録ください(入会金・会費など一切無料です。また、ご不要であればいつでも退会できます)。