労働時間の適正な把握と使用者が講ずべき措置とは

第4回 ホワイト企業人事労務ワンポイント解説

Q

当社では、自己申告制で社員の労働時間を把握していますが、申告時間以上に残業していたり、かなりの長時間労働になっている社員もいて懸念しています。会社としては時間外労働の削減に取り組み、過重労働で問題が発生しないように適正な管理を行いたいと考えていますが、当社の管理職や一般社員に、どのような指導を行えばよいでしょうか?

A

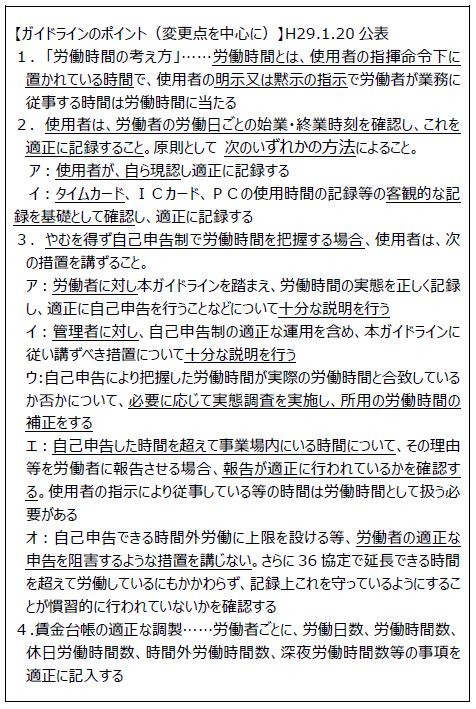

厚生労働省の調査によると、労働時間を正確に把握することは、残業時間の削減や有給休暇の取得増加、メンタルヘルスの良好化につながるようです。労働時間を適正に管理する取り組みは会社にとっても社員にとっても重要なテーマといえます。今年(平成29年)の1月20日、厚生労働省から「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」)が公表されました。これにより、従来のガイドライン(平成13年4月6日公表)は廃止されたので、本稿では、この新しいガイドラインについてポイントを解説します。

新ガイドラインの変更点のポイント

今回、ガイドラインが変更されたのは、近年、過労死等が多発し、大きな社会問題になっているという背景があります。違法な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じており、労働時間を適正に把握するために使用者が講ずべき措置をより具体的に明らかにすることを目的に新ガイドラインが公表されました。

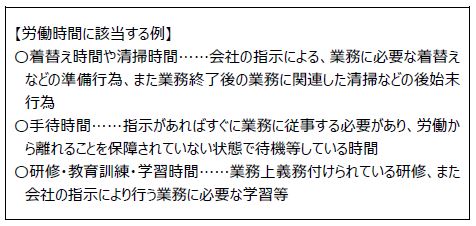

上記1の「労働時間の考え方」が今回、新たに追加されました。そして、労働時間に該当する具体的な内容として、以下を例示しました。

上記2では、会社は労働時間数の把握のみでなく労働日ごとに「始業と終業の時刻を適正に把握する責務」があり、原則として二つの方法(ア、イ)を示しています。

しかし、アのように使用者(管理者)が、全社員について自ら毎日現認(直接現場にいて確認)して適正に記録することは困難な場合も多いでしょうから、やはりイのようにタイムカード等の客観的な記録を基礎に管理することがベターといえます。

自己申告制で労働時間を把握する場合の措置

ガイドラインでは、上記3の「自己申告制により把握する方法」も認めていますが、「やむを得ずこの方法で行う場合」とあくまで例外的な方法としています。

そして、自己申告制による場合には、労働者並びに管理者に対する十分な説明(アとイ)を行ったうえで、ウからオに要約したように、自己申告された時間と実際の労働時間が乖離せず適正な労働時間管理がなされるような措置を従前のガイドライン以上に詳細に会社や管理者に求めています。

これは、会社や管理監督者の正しい理解がなければ自己申告制による方法での適正な労働時間管理は困難という事情があるためといえます。

4の「賃金台帳の適正な調製」は労基法108条(及び施行規則54条)の内容をそのまま新ガイドラインに追記したものです。(賃金台帳、出勤簿、タイムカード等、会社は3年間保存義務があります)

管理者や一般社員への指導の必要性

さて、今回の冒頭の質問は、管理職や一般社員に適正な労働時間管理についてどのように指導を行っていけばよいかというものでした。

通常、管理職というと所属する部署の責任者で、主にその部署の成績を上げることに尽力する人が多く、そのため、部下の過重労働につながる言動を行ったり、残業時間を過少申告させたりする場合があります。そのような管理者の不適切な行為がないように会社として指導していくことが必要です。

また、特に自己申告制により時間管理を行う場合には、管理者への指導だけでなく、一般の労働者に対しても、労働時間をきちんと記録し、適正に申告するよう十分な説明や指導をする必要があります。

会社としては、今回の新ガイドラインを参考に、これを活用して管理職や一般社員への指導や対策を進め、適正な労働時間管理への理解を深めていくことが重要です。

プライムコンサルタントでは、本記事のようにWEB会員限定サービスをご提供しています。

「WEB会員」サービスはどなたでも無料でご利用いただけます。

今すぐご登録ください(入会金・会費など一切無料です。また、ご不要であればいつでも退会できます)。