継続雇用ー1ー

賢い会社の就業規則・人事規程作成のポイント(38)

Q

それでは、今回は定年後再雇用される嘱託社員の就業規則について教えてください。

正規社員とは就業形態も異なると思いますが、そもそも嘱託社員とはどのような社員のことでしょうか?

A

「高年齢者雇用安定法(以下、「高年法」)」という法律があって、現在、定年は60歳を下回ることはできませんので60歳定年としている会社が大多数です。

平成16年の同法の改正によって定年年齢60歳など65歳未満の定年制を定めている会社においては、65歳までの安定した雇用を確保するため、1)定年の引上げ、2)継続雇用制度の導入、3)定年の廃止、のいずれかの 雇用確保措置を講じなければならないとされました。

大半の会社では定年は60歳のままにして、2)の継続雇用制度を導入しているのが実態です。

60歳以上の社員は、一般には「嘱託社員」と呼んで賃金や労働条件も正規社員とは分けている例がほとんどだと思います。

そこで、定年後の嘱託者の服務及び就業の条件等を定めるために「継続雇用規程」といった正規社員とは別の定めをする必要が生じます。

Q

「高年法」は昨年(平成24年)大きな改正がありましたね。今年の4月から企業は継続雇用を希望する社員は原則として65歳まで雇用する義務が課せられると聞きました。

A

はい、法改正については新聞やテレビ等で大きく報道されているので皆さん良くご存じだと思います。

もう少し解説すると、高年法の平成16年改正で企業には原則として65歳までの継続雇用が求められていたのです。

しかし、継続雇用対象者の基準を労使協定で定めた場合は、その基準に該当しない社員は継続雇用の対象から外すことが認められていました。

(継続雇用の基準例)

・再雇用を希望し、意欲のある者

・過去に懲戒処分を受けていない者

・直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がない者

・過去○年間の人事考課が○以上である者

・勤続○年以上の者

しかし、今回の法改正により法施行開始日の平成25年4月からは、原則としてこの対象者を選定する基準を使うことができなくなるというわけです。

ただし、ここでも例外として平成37年度末までの12年間にわたる経過措置が設けられています。

Q

今回、「高年法」が改正された理由は年金の支給開始年齢が60歳から段階的に65歳に引上げられるからだと聞いています。経過措置もそれと関連しているのでしょうか?

A

そのとおりです。平成25年度以降に60歳を迎える男性社員(昭和28年4月2日以降生まれ)は、年金の支給開始年齢が61歳以降になるため、60歳定年で雇用が打ち切られると無年金・無収入になってしまう人たちが多数発生することになります。これを防ぐのが今回の法律改正の狙いです。

厚生年金の支給開始年齢の引上げは段階的に行われるので、これまで60歳定年の際に労使協定による継続雇用の基準を設けていた会社では、経過措置として、年金の支給開始年齢に達した以後の社員に対しては、その基準を適用することが可能となります。

この経過措置は平成37年度まで続きます。

Q

例えば、当社では今年の8月(平成25年8月)に60歳定年を迎える男性社員がいます。

この社員が年金をもらえるのは来年61歳からになりますので、定年後の1年間は本人が希望すれば嘱託として継続雇用する必要があるわけですね。

ただし、来年の契約更新時には61歳になっているので、その後も引き続き継続雇用するか否かは労使協定の基準に照らして決まると本人には説明しています。

A

その社員の方は法改正施行後に60歳を迎える社員さんですから、そういった扱いが必要になります。

貴社のように、改正高年法施行の前日(平成25年3月31日)までに労使協定による継続雇用の基準を設けている会社は、経過措置が終了する平成37年度末までその基準を使うことが可能です。

注意が必要なのは、労使協定の選定基準は従来は60歳定年時点で判定していたわけですが、今後は年金の支給開始年齢以後に限定されます。

この他にも、法律改正に伴い会社として押さえておかねばならないポイントが多数あります。

詳しくは、厚生労働省が改正高年法に関するQ&Aを発表しているので、これを読んでみることをお勧めします。

今回は改正高年法のお話が中心になってしまいましたね。

継続雇用制度でも「希望者全員を65歳まで雇用する会社」、また定年を65歳に引上げていたり廃止したりしている会社は、以上のお話は無視していただいて結構です。

Q

わかりました。当社のように経過措置により継続雇用を行う際の労使協定による基準を引き続き使用する会社の場合に注意が必要なのですね。

A

そうです。経過措置を使う場合には就業規則の(「定年」等の条文)も改定が必要になります。厚生労働省のモデル改定例は以下のような内容になっていますので参考にしてください。

【経過措置を利用する場合の例】

第○条 従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者であって、高年齢者雇用安定法一部改正法附則第3項に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定の定めるところにより、次の各号に掲げる基準(以下「基準」という。)のいずれにも該当する者については、65歳まで継続雇用し、基準のいずれかを満たさない者については、基準の適用年齢まで継続雇用する。

(1)引き続き勤務することを希望している者

(2)過去○年間の出勤率が○%以上の者

(3)直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと

(4)○○○○

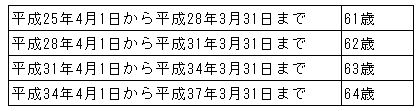

2 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる期間における当該基準の適用については、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢以上の者を対象に行うものとする。

次回は、「継続雇用規程」の内容について説明します。

今回のポイント

- 通常、「嘱託社員」とは定年60歳以降、継続雇用制度によって雇用継続中の社員のことであり賃金等の労働条件も正社員とは異なる場合が多い。

- 改正高年齢者雇用安定法が平成25年4月から施行される。労使協定により「継続雇用者」の選定基準を設けている会社は平成37年度まで経過措置が適用される。

- 経過措置を使う場合には就業規則の変更が必要になり、厚労省ではモデル改定例を提示している。

プライムコンサルタントでは、本記事のようにWEB会員限定サービスをご提供しています。

「WEB会員」サービスはどなたでも無料でご利用いただけます。

今すぐご登録ください(入会金・会費など一切無料です。また、ご不要であればいつでも退会できます)。