中堅・中小企業におけるこれからの管理職のあり方ー18ー

第18回 『マネジャーに必要な素養とは?』(9)

こんにちは。人事コンサルタント・CDA・中小企業診断士の渡辺俊です。

前回まで、「管理者に必要な技法」の中から「コミュニケーションの技法」を取り上げ、3回にわたって考察してきました。

その中で、

〇職場でのコミュニケーションがうまくいかない要因

〇職場でのコミュニケーションを機能させるための、管理者の役割と

習得したい基本的なスキル

〇スキルを習得するためのトレーニングや振り返り

についてお話ししてきました。

しかしここまで読んでみても、「そうは言ってもね・・・」「そんなに思いどおりにはいかないよ・・・」と感じている方が多いのではないでしょうか。実は私自身もそう思っています。

そこで今回は、よりよきコミュニケーションのためのマインドやスタンスについて、新たな視点から考察してみたいと思います。

1.私の失敗体験

今から6~7年前、あるクライアント企業で、人事制度構築のミーティングをしていた時のことです。「歩合給は、一時的に社員のやる気を高める効果はあっても、長くは続きません。いくらアメ玉をちらつかせても、がんばり続けることはできないんですよね」と私が話した途端、このプロジェクトの責任者だった総務担当取締役が、それまでの穏やかな表情を一変させ、「わが社は、アメ玉をちらつかせて社員をがんばらせようなどとしていない!」と激しく怒り出されたのです。

その場は私が謝罪しておさまったものの、翌日、あらためてお詫びのメールを送ったところ、長文にわたるお叱りメールが返ってきました。そこには、私のコンサルティングが、先方のニーズや思いを受けとめておらず、独りよがりで、いかに不愉快なものだったかということが書き連ねられていました。

この方とは、それまで数度にわたりミーティングを重ねていました。その中では、物静かであまり多くを語られないという印象がありました。コンサルティングを受ける経験が初めてだったこと、人事労務に関する知見をあまりお持ちでなかったことなどもあってか、私の説明をうなずきながら静かにお聞きになり、時々ぽつぽつと質問をされ、私がまた説明を加えるというスタイルで進んでいました。

この会社がホスピタリティー重視のサービス業でありながら、歩合給を採用されていることに違和感を持った私は、それまでのミーティングでも再三にわたり、「アメ玉をちらつかせる」という表現を口にしていました。一般的にわかりやすい例えだと思って使った言い回しであり、その日までは、その方も静かにうなずくだけで、反論されることはありませんでした。

私としては一定の信頼関係ができたと思っていた矢先の出来事だったため、大変ショックが大きかったのを、今でもはっきりと覚えています。

この方との一連のコミュニケーションを今思い返してみると、下記のような反省点があります。

- 時々発せられる先方の質問に対して、「本当は何を言いたいのか」と深く聴こうとせず、表面的、即自的に返答していた

- 先方が得心、納得しているようには見えなかったにもかかわらず、先方の理解度や共感度を、都度、確認することを怠った

- ミーティング全体の70%ぐらいが、「私が話す」時間になっていた

そこには、合理的に問題を解決しようということに気をとられ、先方の深い思いに対する配慮が足りない未熟な私がいたのです。

2.自己表現のスタイルからコミュニケーションを考える

私の失敗談はそれぐらいにして、皆さんは、「アサーション」というコミュニケーションのあり方をご存じでしょうか?

アサーションとは、「自分も相手も大切にする自己表現」を言います。1950年代のアメリカで生まれた心理療法のひとつで、もともとは、自己主張が苦手な人を対象としたカウンセリングの方法として開発されました。

私は、今から20年以上も前、カウンセリングを学び始めた頃に、日本におけるアサーション研究の第一人者である平木先生の著書でこの言葉と出会いました。昨年、「ビジネスパーソンのためのアサーション入門(平木典子・金井壽宏 共著、金剛出版)」という書籍が発刊され、あらためてこの言葉を意識するようになりました。

この本は、「ビジネスパーソンのための」という枕詞どおり、職場コミュニケーションにおけるアサーションの意義について書かれています。

この書籍の中で平木先生は、「アサーションは、表面的な技法ではなく、人のコミュニケーションを、心理・行動・人間関係という側面から説明する考え方と方法」であり、「コミュニケーションにおける必須の知恵」であると言っています。

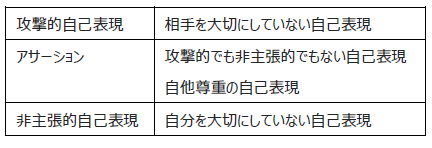

アサーションという考え方に立つと、コミュニケーションのスタイルは、次の3つに分類されます。

攻撃的自己表現とは、相手の言い分を聞かず、一方的に自分の言い分を通そうとする姿勢や態度を言います。大声で怒鳴る、まくし立てるなどは、その典型的な例ですが、表情や口調は冷静でも、相手がぐうの音も出ないほど論理的にぐいぐいと追い詰めていくことも、攻撃的自己表現と言えます。

一方、非主張的自己表現とは、一方的に命令や指示、要求を受け容れてしまう姿勢や態度を言います。「それはちょっと無理だなあ、難しいなあ・・・」「それって、なんかおかしいよなあ・・・」と思いながらも、自分の事情や状況、思いや考えを伝えずに、相手の言い分を肯定したり、飲み込んだりしてしまうあり様を言います。

この見方で自分や周囲を見回すと、おおむね、攻撃的自己表現タイプの人と、非主張的自己表現タイプの人とに二分されるような気がします。それぞれが育った環境の中で、特定の人たちとの関係を通して、いずれかの表現方法を自然に身につけているからです。

たとえば、自分中心にわがままに生きてきた人や、自分の考えが正しいという思いこみが強い人は、攻撃的タイプになりがちですし、周囲に遠慮したり、対立を回避したりしてきた人や、他人にさからってはいけないと教え込まれてきた人は、非主張的タイプになりがちです。

しかし、よく観察してみると、実はどんな人にも両面あることがわかります。

先ほどのクライアント企業の例でいうと、突然、怒りをあらわにされた取締役は、明らかに攻撃的自己表現をしました。しかし、この方が攻撃的タイプなのかというと、それ以前のやりとりでは、一度もそんなことはありませんでした。

むしろ私の意見や提案に、「そうですね」と応じられることの方が多かったのです。あとから思うと、この方は、私のコンサルティングの進め方、姿勢や態度、口調などに、何らかの不満を持ちながら、それを表さずに、自分の中に閉じ込めていたのかもしれません。つまり、非主張的自己表現をしていたのです。

このように、同じ一人の人であっても、状況やシーン、相手との関係性によって、「攻撃的」と「非主張的」を使いわけている場合が少なくありません。特に、私たちビジネスパーソンは、上司との関係や、顧客との関係では非主張的自己表現を選択し、反対に、部下との関係や、取引業者や下請業者との関係では、攻撃的自己表現をしてしまうことが多いようです。

3.自他尊重のコミュニケーションとは?

それでは、攻撃的でも非主張的でもないアサーションとは、具体的にどのような自己表現方法なのでしょうか?

アサーションは、自分の気持ちを大切にして、素直に率直に表現すると同時に、相手の事情や状況もいったん受けとめて、できる限り双方のニーズを両立させるよりよき着地点を見出そうとする姿勢・態度と言えるでしょう。

たとえば、先述の取締役の例でいえば、私の言っていることが理解できなかったり、納得できなかった時点で、それを放置せず、「今、あなたが言ったことについて、理解ができなかったので、もう一度よく説明してください」「今、あなたが言ったことには納得がいきません。私としては、〇〇と思いますがどうですか?」と言ってみる姿勢です。

私の発言に怒りを感じたのなら、「今のあなたの発言は、あたかも私たちが、社員をアメ玉で釣っていると言っているように聞こえました。わが社はそんなつもりはまったくないので、心外です」と言ってみることなのです。

文字で表すと、ごく当たり前の対応のように見えますが、実際には、会話の中で、その場に応じた、咄嗟の冷静さや客観性が求められる、高度な対応だと思います。

仮に、感情をコントロールしながら、落ち着いて、勇気を持って、このような表現をすることができたとしても、それで丸く収まるとは限りません。

たとえば、今日中にやらなければならない仕事を抱えているときに、上司から、「今すぐこれを対応するように」と指示されたとしましょう。仮に、「私は今、〇〇の仕事を抱えていて、今日中にやらなければならないため、余裕がありません」と率直に伝えたとしても、上司のほうも「いや、この対応を今すぐしないと、大口のお客様を逃すことになりかねない」という事情を抱えていたとしたら、簡単に聞き入れるわけにはいかないからです。

つまりアサーションを選択しようとすると、おおかたの場合、結構面倒なやりとりがついてまわることが想定されます。それをわかったうえで、面倒くさがらず、最善の道をお互いに模索し、妥協点を見出していこうとする姿勢・態度も含めて、アサーションなのです。

平木先生は、このアサーションを身につけるためには、次のことが必要だと言っています。

- 自分の気持ちや考えをはっきりさせる

- それを具体的に表現するスキルを身につける

- 相手の思いを理解しようとする

- 自分の発言に対して、相手がどう受けとめ、どう思ったかに耳を傾ける

このような姿勢・態度は、「組織開発」の分野で生まれてきた「ホールシステムアプローチ(*)」のスタンスとも通じ、意見や思いの対立を超えて真にありたい状態を実現するために必須のマインド・スタンスであると言えます。

部下一人ひとりの個性を生かし、内発的動機を高め、組織の活性化につなげる役割を担う管理者にとっては、コミュニケーションを、単なる技法として表面的に習得するだけにとどまらず、自身の内面にある部下や組織に向き合うマインド・スタンスを見つめ、磨き、高めていくことこそが、本質的に必要な取り組みではないでしょうか。そして、このようなマインド・スタンスを自身の内面に築きあげていく秘訣は、前回お話しした「練習⇒実践⇒振り返り」のサイクルをひたすら回し続けることだと言えるでしょう。

管理者一人ひとりがそんな習慣を持つようになれば、いずれそれがメンバーにも波及し、組織全体のコミュニケーションレベルは、ぐっと上がっていくように思うのです。

(*)特定の課題に関するすべての利害関係者が一堂に会し、ダイアローグ(対話)を通して、課題解決のためのアイディアを出し合い、未来を創造し、アクションプランを生み出していく各種の手法の総称。 コンサルティング会社と聞くと、「敷居が高い」「中小企業の当社には関係ない」といった考えをお持ちではありませんか? 当社のクライアントの大半は、従業員数が30~300名ほどの中堅・中小のお客様です。 会社の規模に関わらず、一社一社のお客様と親身に対話をすることが当社の基本方針。 ぜひ、お気軽にご相談ください。プライムコンサルタントの

コンサルティング

これらのお客様からは「中小企業の実情を理解したうえで的確なアドバイスをくれる」「話をしっかり受け止めようとしてくれる」「いい意味でコンサル会社っぽくなく、何でも相談できる」といった声を多くいただきます。

担当コンサルタントの「親しみやすさ」も、当社の特長の一つです。

人事のご相談はもちろん、それに関連する専門知識を持ったコンサルタントがお客様の悩みをしっかり受け止め、人事にまつわるさまざまな課題を解決に導いてまいります。