雇用保険の役割と利用ポイント、今後の動向

第77回 ホワイト企業の人事労務ワンポイント解説

Q

当社は飲食関連サービスを営む中小企業です。新型コロナの影響による業績の悪化で2020年度から雇用調整助成金(以下、「雇調金」)の支給を受け、従業員の雇用維持ができたのは幸いでした。

多額の雇調金支給で雇用保険の財政が悪化し、昨年、保険料率が引上げられたと聞いていますが、雇用保険の役割や給付の種類、また、利用のポイントについて教えて下さい。

A

雇用保険制度は、従業員の生活及び雇用の安定と就業促進のための社会保障制度です。一般的には、「失業したときに一定期間、給付が受けられる制度」と受けとめられていますが、「失業等給付」以外に「育児休業給付」、「雇用保険二事業」の3つの事業からなっています。

雇用保険は政府が管掌しますが、実際の事務は各事業所の所在地を管轄する都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク)が行います。

雇用保険制度の基本事項

雇用保険は原則として、労働者を一人でも雇っていれば、業種や規模などを問わず、事業主が加入手続きをする必要があります。

正社員や契約社員、派遣社員といった雇用形態に拘わらず、以下の2つの要件を満たす労働者は雇用開始時から雇用保険の被保険者になります。

①31日以上の雇用見込みがある

②1週間の所定労働時間が20時間以上である

雇用保険は、全国で4,471万人(2022年度末)が被保険者として加入する制度です。事業は次の3事業で構成されます。

(1)失業等給付

失業等給付には、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付があります。失業時にハローワークで手続きして、一定期間支給されるのが「求職者給付」の基本手当(通称、「失業手当」)です。その他、指定された教育訓練を受講すると受講費の一部を受け取れる「教育訓練給付」、また、60歳から65歳到達までの間に賃金が低下したときに支給される高年齢雇用継続給付、対象家族1人につき通算93日取得できる介護休業時の介護休業給付はいずれも「雇用継続給付」に位置づけられます。

(2)育児休業給付

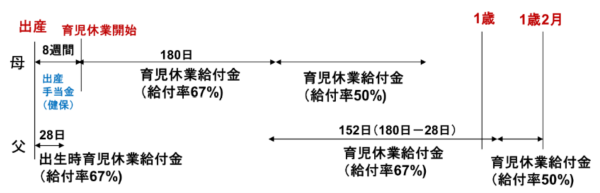

原則、子が1歳になるまで取得できる育児休業の際に支給される育児休業給付金と、2022年度に新設された「産後パパ育休」のための出生時育児休業給付金があります。

(3)雇用保険二事業

上記(1)(2)が労働者個人に支給されるのに対し、雇用保険二事業は雇用保険の目的を達成するために事業主等への援助として行う事業です。「雇用安定事業」と「能力開発事業」があり、新型コロナの際に雇用維持のために多額の助成が行われた雇調金は雇用安定事業として実施されています。

以上の3つの事業の保険料率(一般の事業の場合)は2023年4月に引上げられ、以下となっています。

| 労働者負担 | 事業主負担 | |

| 失業等給付 | 0.4% | 0.4% |

| 育児休業給付 | 0.2% | 0.2% |

| 雇用保険二事業 | 負担なし | 0.35% |

| 合計 | 0.6% | 0.95% |

雇用保険利用のポイント

雇用保険の個人利用でよく利用される、基本(失業)手当、高年齢雇用継続給付、育児休業給付について、以下、利用のポイントを解説します。

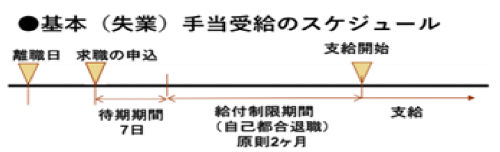

(1)基本手当

失業後の生活や求職活動の支援を目的にしています。一定の要件を満たした離職者に失業の認定を受けた期間支給されます。以下に基本手当の受給スケジュール(自己都合退職の場合)、所定給付日数(自己都合又は定年退職の場合)、及び基本手当の日額を示します。

●基本手当の所定給付日数

| 自己都合 または定年退職 |

65歳未満の 全年齢 |

被保険者 期間 |

1年未満 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |

| 給付 | 無し | 90日 | 120日 | 150日 |

●基本手当の日額(2023年8月1日現在)

・賃金日額(退職前6ヶ月に受けた賃金総額÷180日)の50~80%(60~64歳については45~80%)

・上限額:6,945円(30歳未満)、7,715円(30~45歳未満)、8,490円(45~60歳未満)、7,294円(60~64歳)

・下限額:2,196円

(2)高年齢雇用継続給付

60歳以後の賃金が60歳到達時賃金の75%未満に低下した場合に、低下率に応じて段階的に支給されます。61%以下の場合に給与の最大15%が支給されます(補足:2025年4月からは最大15%→10%に縮小予定)。支給期間は65歳到達までの最大5年間となります。

(3)育児休業給付

育児休業給付は、原則として子が1歳になるまでの間(父母共に育児休業を取得する場合は1歳2ヶ月まで。保育所に入れないなどの理由がある場合は1歳6ヶ月または2歳まで)、子を養育するために休業し、その間賃金が支払われない場合などに雇用保険から支給されます(次図は男女が育児休業を取得する場合の例)。

雇用保険の今後の動向など

雇用保険制度は2025年度に向けて改革期を迎えます。厚生労働省では改正に向けての議論を開始し、24年度の通常国会で関連法の改正を目指します。

改正の主な論点は次表のようになっています。

| ①リスキリング・学び直し | 教育訓練給付の助成率拡大、雇調金の教育訓練利用での拡充、自己都合退職時の給付制限期間の短縮など |

| ②子育て | 両親ともに育児休業休暇を取得の場合、28日分まで実質手取り100%補填、育児のための時短勤務をする人向けに新たな給付制度創設 |

| ③適用拡大 | 週20時間以上の基準の引下げ |

雇用保険は雇用に関する総合的機能を持つ重要な社会保障制度といえます。雇用保険の利用、そして今後の動向に注目してください。

プライムコンサルタントでは、本記事のようにWEB会員限定サービスをご提供しています。

「WEB会員」サービスはどなたでも無料でご利用いただけます。

今すぐご登録ください(入会金・会費など一切無料です。また、ご不要であればいつでも退会できます)。