『対立』転じて福となす

見方を変えれば、世界が変わる(1)

こんにちは。コンサルタント・中小企業診断士の田中博志です。

みなさんは、毎日お仕事をなさっていて、

「一生懸命考えているのになかなか思うように進まない。どうしたらもっとうまくできるんだろう?」

と思うことはありませんか? きっとどなたでも経験がありますよね。

その一方で、難しそうな問題でも、ちょっと見方を変えてみると、悩んでいたことが嘘のように前向きに取り組めるようになった、という経験もお持ちでしょう。

今日から始まる新連載では、身近に実践できる新しい見方を紹介し、その活用方法を考えていきたいと思います。

名付けて「見方を変えれば、世界が変わる」。お仕事はもちろん、日常生活にも役立つ発見や気づきを得ていただければと思います。

第1回目は、「『対立』転じて福となす」。

私たちは職場やプライベートで多くの人たちと過ごしています。意見や考え方の対立はしょっちゅう起きます。

例えば、次のようなもの。

Pさん:若手社員の目標は、上司が考えてやるべきだ

Qさん:若手社員であっても、自分の目標は自分で考えて設定させるべきだ

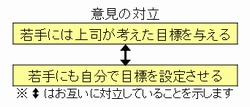

少し言葉を整理して図にするとこんな感じです。

実はこれは、ある建設会社でのコンサルティング中に実際に起きた「対立」です。

この会社では目標管理制度の個人目標は本人が考えることになっているのですが、経験の浅い若手社員にも本人に設定させるかどうかについて、真っ向から対立する2つの意見が出たのです。皆さんはどう思われますか?

私は、すぐにどちらかを選ぶ代わりに、対立しているお二人に、どうしてそう思うのか理由を聞いてみました。すると、

【Pさんの理由】

・若手社員は仕事のポイントが分からないので、目標を立てられなかったり、立てたとしても的外れな目標になることが多い。まず、基礎的な仕事のポイントを押さえてもらうために、上司が本人に適した目標を与えた方がスムーズだし、早く育成できる。

【Qさんの理由】

・自分で考えられるようになってほしい。はじめから答えを与えてしまうと人に頼ってしまう。若いうちにそういう経験を積むと、考える力が育たない。目標を考えるのは簡単ではないが、だからこそ挑戦して、自分で考える力を養ってもらいたい。

「なるほど!」と私は思いました。それぞれに正当な理由があったのです。

Pさんは「若手に仕事の基礎力をつけてもらう」必要(ニーズ)があると考え、Qさんは「若手に考える姿勢を養ってもらう」必要(ニーズ)があると考えていたのです。

二人の対立する意見は、それぞれのニーズを満たすために「どうすればよいか」を考えた結果として生じたものだったのです。

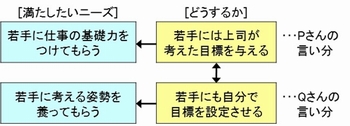

先ほどの図に2つのニーズを加えて整理すると次のようになります。

この図を見ると、それぞれの「言い分(ぶん)」がよくわかります。

上段のPさんは、『若手に仕事の基礎力をつけてもらう』ために『上司が考えた目標を与える』と主張し、下段のQさんは、『若手に考える姿勢を養ってもらう』ために『自分で目標を設定させる』と主張したのです。

どちらも筋が通っていて甲乙つけがたいですね。どうしたらいいでしょう?

このままだと双方ががっぷり組みあって一歩も進めなくなりそうですが、ここで大きな発見があります。

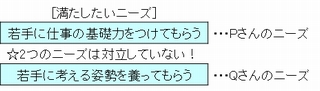

それは、次のように満たしたい2つのニーズの間に対立はないことです。

若手に「仕事の基礎力をつけてもらう」ことと「考える姿勢を養ってもらう」ことは相反しないですよね。

それどころか、両方とも若手人材を育成するためには、欠くことのできない大変重要なニーズなのです。

Pさん、Qさんのうちどちらの意見が正解なのかを争っている場合ではありません。見つけるべきは「2つのニーズを同時に満たす方法」なのです。

お二人はこのことに気づき、双方のニーズを両立する策を「協力」して考えることにしました。

皆さんならどんな方法を編み出しますか。ぜひ考えてみてください。

お二人が考えた方法は別の回に譲るとし、二人の「対立関係」が「協力関係」に代わった理由を振り返ってみましょう。

転換のきっかけは、それぞれの言い分を良く聴いてみることにしたことですね。

もし、言い分を聴く代わりに双方の意見を言い合っていたら、お互いに「分からず屋!」と思って対立が深刻化していたかもしれません。

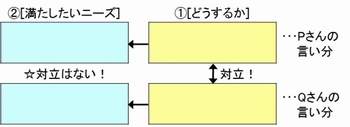

今回は、双方の主張を理解するために図を利用しました。次のような枠を用意し、

1) まず、「どうするか」について対立している意見を「黄色い箱」に書き込みます。

2) 次に、それぞれが満たそうとしているニーズを「青い箱」に書き込みます。

3) そして、2)のニーズを見つめ、2つのニーズの重要性を考えます。

このようなプロセスを経ると、お互いが本当に実現したいことが見えてきます。

「目標を決めるのが上司なのか本人なのか」といった手段にこだわっているわけではなく、「若手に基礎力を身につけさせたい、考える力を養いたい」という本質的で共有できる目的を、客観的に見つめることができるようになります。

このような意見とニーズの構造を、冷静に見ることによって、お互いに、相手が満たそうとしたニーズは、自分自身も大事だと思っていることに気づくことができます。

こうして目的を共有し合うことによって、お互いの主張を理解できると同時に、大切な2つのニーズを共有することができるようになります。

お互いを理解し合い、ニーズを共有できれば、もう「敵」ではなく、「仲間」ですね。

転換のポイントは、2人の視線が「どうするか」から「満たしたいニーズ」に移ったことであり、図による整理がそれを可能にしたのです。

少し理屈っぽく解説しましたが、ちょっと立ち止まって、

- 相手の言い分を良く聴いてみよう

- それぞれが目指していることをわかりやすく整理してみよう

と工夫することで、ギスギスした対立が解消し、前向きな協力が生まれるなら、ぜひ実行してみたいですよね。

次回以降は、架空の企業を設定して、身近に実践できるいろいろな工夫を考えていきたいと思います。

※本稿は、エリヤフ・ゴールドラット博士が提唱された「制約条件理論(TOC)」の思考プロセスを参考にしています。

プライムコンサルタントの

コンサルティング

コンサルティング会社と聞くと、「敷居が高い」「中小企業の当社には関係ない」といった考えをお持ちではありませんか?

当社のクライアントの大半は、従業員数が30~300名ほどの中堅・中小のお客様です。

これらのお客様からは「中小企業の実情を理解したうえで的確なアドバイスをくれる」「話をしっかり受け止めようとしてくれる」「いい意味でコンサル会社っぽくなく、何でも相談できる」といった声を多くいただきます。

担当コンサルタントの「親しみやすさ」も、当社の特長の一つです。

会社の規模に関わらず、一社一社のお客様と親身に対話をすることが当社の基本方針。

人事のご相談はもちろん、それに関連する専門知識を持ったコンサルタントがお客様の悩みをしっかり受け止め、人事にまつわるさまざまな課題を解決に導いてまいります。

ぜひ、お気軽にご相談ください。