大切な昇給を売り上げアップにつなぐ仕組みづくりー10ー

大切な昇給を売り上げアップにつなぐ仕組みづくり(10)

皆さんこんにちは。コンサルタント・社会保険労務士の津留慶幸です。

これまで9回にわたって、大切な人件費や昇給を上手に活用して人と組織を活性化し、会社業績の向上につなげるための基本的な考え方をご紹介してきました。

今回から、実際の人件費や昇給額に大きな影響を与える賃金制度について具体的に解説したいと思います。まずはじめに、賃金制度の中核となる月例賃金から考えていきましょう。

16.基本給を中心に月例賃金を構成する

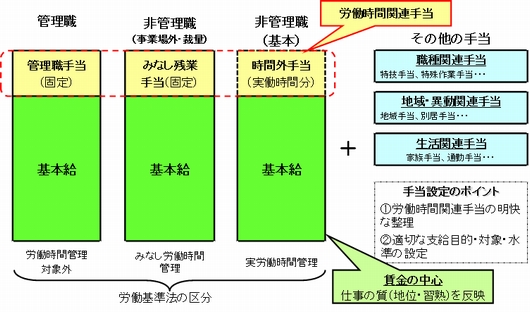

次の図は、月例賃金における、基本給と手当の関係を図解したものです。

月例賃金と言っても、細かな賃金項目や支給目的は、業態や各社の方針によって異なります。そこで私たちは、まず、月例賃金を、次の3つに分けて整理することをお奨めしています。

- 「基本給」・・・賃金の中心で、仕事の質に対する報酬

- 「労働時間関連手当」・・・所定労働時間を超えた働きに対する報酬

- 「その他の手当」・・・上記の2つではカバーできない、個別の事情に対応するための報酬

では、それぞれについて、詳しく見ていきます。

(1)基本給(図の緑色の部分)

基本給とは、第4回でご紹介した地位報酬と習熟報酬を受けとめる賃金項目です。

一言で言うと、「仕事の質」に対する報酬であり、社員の役割や地位、それに伴う権限や責任・リスク、さらに社員の貢献や経験による習熟に応じて金額を決めます。

習熟度は時とともに変化しますので、通常、年に1回金額を改定します。

また、地位が変わった時はその都度、支給基準を変更します。

なお、基本給の中をさらに、○○給、××給と項目を分ける方法もありますが、私たちはお奨めしていません。

項目を分けると、それぞれの金額のインパクトが小さくなり、何に対する賃金なのかが不明瞭になるからです。

また、体系が複雑になると、社員は、何をどのように頑張ればよいのかわかりにくくなりますし、会社が基本給や昇給に込めた意味・期待を理解しにくくなります。基本給は細分化せずに、シンプルにすることがお奨めです。

ところで基本給は、所定労働時間の労働に対する報酬なので、超過勤務分には対応していません。

所定労働時間を超えた働きに対しては、(2)の「労働時間関連手当」を支給します。

(2)労働時間関連手当(図の黄色の部分)

労働時間関連手当とは、わかりやすく言うと時間外手当(残業代)のことです。

ただし、私たちは時間管理の対象外である管理職に対する管理職手当もここに分類しています。その詳しい理由は後述します。

上図では基本給のボックスが3つ描かれていますが、違いは、労働時間関連手当の考え方です。

まず、基本となるのは右側の「非管理職(基本)」の図です。

所定労働時間分の労働に対する基本給に加えて、残業時間に応じた時間外手当が支払われます。

実際の労働時間を管理(実労働時間管理)して支払いますので、毎月の支給額は変動し、残業が多ければ多く、残業が全くなければゼロ円となります。

一般的な事務系の社員や製造ラインで働く社員の多くが、この形態に当たります。

次に、真ん中の図は、同じ非管理職でも、「みなし労働時間管理」の対象となる「事業場外労働」や「裁量労働」が適用される人の場合です。

労働時間の管理ができない「事業場外労働」や、時間管理はできるけれども時間の使い方について会社が細かく指示することが馴染まない「裁量労働」については、労使でみなし労働時間を設定することができます。

そのような取り決めを交わした場合、実際の残業時間に関わらず○時間働いたものとみなされ、時間外手当はみなし時間に対応した固定額を支給します。

最後に、一番左側の図は管理職を表しています。

ご存知のように、管理職(労基法上の管理監督者)には時間外手当は必要はありません。

ただし、だからと言って、管理職の賃金を基本給だけにすると、非管理職のときよりも手取りが減るので誰も管理職になりたくありませんし、そのような扱いは、行政も認めていません。

そこで、管理職の時間外手当の代替のような意味合いで管理職手当を設定して支給します。

「残業手当代わり」だからと言って、金額を毎月変動させるようなことはしません。

通常、役職や等級に応じて固定額を支払います(金額は、非管理職の時間外手当をカバーできるよう留意します)。

こうした背景から、管理職手当を労働時間関連手当に分類しているのです。

なお、管理職手当と役職手当を混同しないように注意してください。

一般に、課長や部長の「役職手当」には、課長や部長の「役割に対する賃金」と、管理職の「時間外手当代替分」の両方が入っていますが内実はよくわかりません。

そこで、前述のように「役割」は基本給に含めることにすると、前者の「役割に対する賃金」は基本給に入り、後者の「時間外手当代替分」だけが残ります。

この「時間外手当代替分」を管理職手当と位置づけて支払います。

したがって、管理職手当には役割分は入っていませんので、役職手当とは性質が異なるのです。

このように、時間関連手当には3つのパターンが考えられますが、その支給については法律で厳しく定められており、トラブルになりやすい項目でもあるため、誰もがわかりやすいように明快に整理しておく必要があります。

(3)その他の手当(図の水色の部分)

基本給や労働時間関連手当でカバーできない事情に対応する手当がここに分類されます。

手当の設定は法令に違反しない限り会社の自由ですのでさまざまな種類が考えられますが、大きく分けると、次のようなものがあります。

- 職種関連手当:従事する仕事の専門性等に対して支払われるもの(特技手当や特殊作業手当など)

- 地域・異動関連手当:勤務地の違いや転勤等を考慮して支払われるもの(地域手当、別居手当など)

- 生活関連手当:業務との直接的な関係は薄いが、社員の生活に配慮して支給されるもの(通勤手当、家族手当など)

手当を考える際に気をつけなければならないことは、その支給対象や目的、水準が適切かどうかです。

手当の設定・支給は基本給制度を変更するより簡単なので、処遇に差をつける手軽な手段として手当の種類を増やそうと考えたくなります。

しかし、項目が増えすぎると、賃金の方針や考え方がわかりにくくなり、賃金管理が難しくなります。

また、手当は評価を反映しないものが多く、一度支給し始めると金額を変更したり支給を取りやめたりしにくいといった硬直的な側面もあります。

手当項目が多い会社は、支給目的・対象者・水準を再検討し、できるだけシンプルにされることをお奨めしています。

月例賃金は社員の生活を支える収入の中心ですので社員の関心も非常に高いものです。

一方、会社にとっては固定費の中で大きなウェートを占めています。

会社、社員の双方にとって大きな意味をもつ月例賃金ですので、できるだけ有効に活用することが必要です。

そのためには、わかりやすい構成と、各支給項目にどのような意味があるのかを明確にし、それをしっかりと社員に伝ることが大切です。

※本シリーズは、2015年5月19日に開催した当社主催のセミナー内容をもとに執筆しています。

プライムコンサルタントの

コンサルティング

コンサルティング会社と聞くと、「敷居が高い」「中小企業の当社には関係ない」といった考えをお持ちではありませんか?

当社のクライアントの大半は、従業員数が30~300名ほどの中堅・中小のお客様です。

これらのお客様からは「中小企業の実情を理解したうえで的確なアドバイスをくれる」「話をしっかり受け止めようとしてくれる」「いい意味でコンサル会社っぽくなく、何でも相談できる」といった声を多くいただきます。

担当コンサルタントの「親しみやすさ」も、当社の特長の一つです。

会社の規模に関わらず、一社一社のお客様と親身に対話をすることが当社の基本方針。

人事のご相談はもちろん、それに関連する専門知識を持ったコンサルタントがお客様の悩みをしっかり受け止め、人事にまつわるさまざまな課題を解決に導いてまいります。

ぜひ、お気軽にご相談ください。