人と組織を支援する

組織・人事Q&Aーよくあるクライアント企業のお悩み(5)

こんにちは。コンサルタントの渡辺俊です。

桜の開花とともに、消費増税の4月がやってきました。買い控えが懸念される中、多くの企業がこの節目を乗り越えようと、さまざまな工夫をこらしていらっしゃることと思います。

さて今回は、これまで述べてきたことを振り返り、まとめてみたいと思います。

1.進化する人事・報酬の考え方

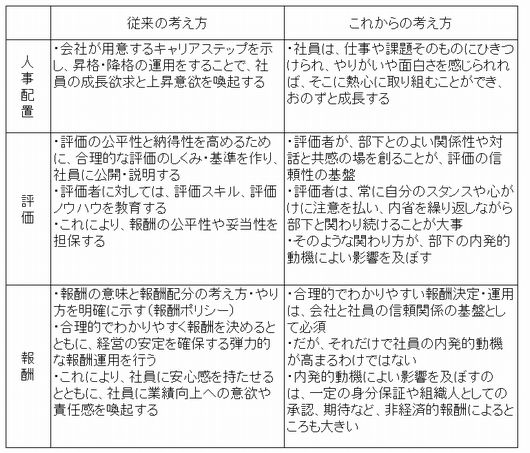

これまで述べてきた「経営を支える人事・報酬の考え方の変化」をあらためて整理すると、下記のようなことではないでしょうか。

従来の考え方とこれからの考え方を比べると、両者には本質的な違いがあるように思います。

従来の考え方には、その根底に、「外的な制度・基準により人を動機づける」「人の思考や感情に影響を及ぼす」という思想があるように思います。

しくみや基準・ルールを使って、社員の思考や感情をある一定の方向に向かせようとする考え方です。

一方、これからの考え方には、その根底に、「人は自ら動く力を持っている」「人が自ら動く力に任せよう」という思想があるように思います。

植物が、肥沃な土壌と十分な水と光があれば、芽生え、成長し、開花し、結実するように、一人ひとりにとってがんばるに値する仕事や課題の付与、周囲の適切な関わり、安心や信頼を感じられる環境があれば、心の底から強くそうしたいと思う気持ち=「内発的動機」が、おのずと発動するという考え方です。

前者のような外的な制度・基準は、一面、人のがんばりを促進します。しかしこのような外的な刺激による動機付けには、限界があります。

なぜならそのがんばりには、どうしてもやらされ感がつきまとい、いずれ息切れしてしまうからです。

これからの会社や組織、社会の未来を切り拓いていくために求められているのは、もっと大きな解き放たれた力、「人が自ら動く」ことによって発揮される個性、創造性、エネルギーなのではないでしょうか。

だからこそ、経営を支える人事・報酬の考え方が、前者から後者へと進化してきているのではないかと思います。

2.新しい時代の経営成果の源泉

このような人事・報酬領域の変化の背景には、経営環境の劇的な変化があります。

1990年代初頭までの、技術開発、大量生産の時代においては、経営課題の中心は「機会をとらえ、答えがあるはずのことをきっちりとやりとげる」ことでした。

したがって、それまでの組織運営は、経営が明確なビジョン・理念を打ち出し、社員がそれを受けとめ、計画に落とし、実行する・・・いわゆるPDCAという形で、管理統制的思想のもとに行われていました。

一部のリーダーが会社を動かし、多数のワーカーが規律正しく・気持ちよく働くことで、企業と経済が成長していく時代だったのです。効率追求、標準化、コストダウンなどの言葉に象徴される「定常的なことを、速く正確にたくさんやり遂げる力」が圧倒的な競争力になり、多くの企業がその力をとことん磨き、相当な水準まで到達していきました。

しかし、21世紀になって十数年経った今、経営を取り巻く環境は、IT・ネットワーク社会、グローバル社会へと加速度的に変化し続けており、もはや過去の経験値に基づいて将来を見通すことはできなくなってしまいました。

私たちは、好むと好まざるとに関わらず、地球規模の大きなうねりの中で生きていかなければなりません。

経営課題の中心は「答えのないことに全力でぶつかり、新しい解を創り出していく」ことになりました。

答えのあることをいくらまじめに追求しても、時代のニーズに応えられず、企業としての存在価値を持ち続けることはできなくなっているのです。

そんな今の時代に求められているのは、「組織全体で変化を受容し適応し続けていく力」。従来の考え方・ものの見方にとらわれず、一人ひとりが持つ知恵や感性や能力を存分に発揮し合い、共有し合いながら、組織全体として、起きてくる一つ一つのことがらに丁寧に向かい合い続けることこそが、経営成果の源泉となるのではないでしょうか。

その継続の結果として、次元の異なる新たな考え方・見方・価値が生まれる。イノベーションが起きる・・・。

これを信じて地道に取り組んでいくことが、企業が社会に必要な存在であり続けるための道筋なのだと思います。

トップが方向性を示し、それを周知し、社員のコミットを促し、役割や目標を付与して、がんばらせる、という従来の管理統制的なやり方では、過去の経験から得られた答え以上のものは生まれない。

だから今、人事施策は、活き活きとした個が起点となり、個々が織りなす場や関係性が広がっていくための支援へと、その舵が切られ始めているのだと思うのです。

3.人と組織を支援する

では、「活き活きとした個が起点となり、個々が織りなす場や関係性が広がっていくための支援」として、実際にどのような施策があるのでしょうか。

ひとつは、個人のキャリアや成長に関するものであり、「キャリア開発」とよばれる領域の施策です。

代表的な手法として、キャリアカウンセリングがあります。

長い職業人生には、いろいろな転機があります。

転機には、異動、昇格、転勤など、組織人として起こるものもあれば、家族の成長や環境変化など、生活人として起こるものもあります。

「きのう上司に怒られた」とか、「ある本に感銘を受けた」という日常的なことでも、その人が「転機」だと感じれば、何でも転機となるのです。

生きていれば誰にでも訪れるものです。

転機に直面すると、人の心は波立ち、頭はぐるぐると考えを巡らせます。

簡単には次の一歩を踏み出せず、時には立ち止まったり、後ろを向きたくなったりすることもあるでしょう。

そんな時、その人自身が、自分の力で次の一歩を踏み出していくことを側面から支援するのが、キャリアカウンセリングです。

具体的には、人がこれまでの経験を振り返り、客観視することで、自分が大切にしてきた価値観や信念、その人らしさといったものに気づいていくことができるよう、寄り添い、問いかけ、対話をしていきます。

この支援により、自分を深く見つめることができるようになると、これまで歩んできた道が一本につながり、それまでの人生に深い意味を感じられるようになって、「自己肯定感」を味わえるようになります。

必ずしも行き詰まりや問題を感じている場合でなくても、組織人としての節目のタイミングをとらえ、「キャリア開発研修」のような施策を実施することも有効です。

一定期間ごとに自分の歩んできた過程をふり返り、その意味を見出すことができれば、内発的動機が高まり、次の節目に向かって力強く踏み出せるようになるでしょう。

私は、長年このキャリアカウンセリングを学び続けていますが、その成果なのか、最近は、見ること、聞くこと、起きることのすべてが、自分の今につながっていると思えてなりません。

そしてそう思えることで、自分が今ここにいる意味を感じられるとともに、地に足が着いているような安心感が得られ、自信にもなっているような気がしています。

もう一つは、組織における場や関係性に関するもので、「組織開発」と呼ばれる領域の施策です。

組織開発の目的を一言で表すと、「学習する組織」を作ることと言えます。

「学習する組織」は、ピーター・センゲが提唱している概念で、従来型のものの見方、考え方を変容させることで、下記のような組織を作ろうとするものです。

- 一人ひとりの持つ志が全体の志として一体となっていくような組織

- 新しい発展的な思考が育まれ、これまでになかったアイディアが生まれる組織

- 皆が心から望んでいる結果を生み出すことができる組織

- 人々が継続的に学び、成長し続ける組織

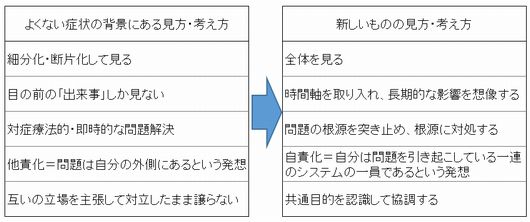

組織には、絶えず、望ましくない問題現象が発生します。

そんな時、私たちは問題を特定し、原因を見つけ、それを解消するための対策を打つ、というお決まりのプロセスをたどります。

しかし、いくら対策を実行しても、一つの問題を解消したら別の問題が起き、それが解消するとさらにまた新たな問題が起きる、という繰り返しになっていることが多いのではないでしょうか。

その原因は、私たち、あるいは私たちの属する組織の中に古くから根付いているものの見方・考え方にあります。

それを根本的に変えていくことによって、事態は好転し、ありたい組織に生まれ変わっていくことができるというのが、センゲらの考え方です。

しかし、ものの見方・考え方を転換するのは簡単ではありません。

そこで、傾聴と対話、内省と探求、システム思考などの独特な考え方や作法に基づく、さまざまな組織開発のアプローチが生まれてきており、企業に限らず、学校や地域社会、自治体など、さまざまな組織・社会で展開されてきているのです。

一例をあげると、「ワールドカフェ」という対話のスタイルがあります。

これは、カフェのようなリラックスした環境で、メンバーの組み合わせを変えながら、4~5人単位での小グループで、テーマに集中した話し合いを続ける手法です。

これにより、一人ひとりの持つ多様なアイディアを結び付け、深い相互理解や、新しい知識を生み出していくことができます。

参加者全体の人数が何十人、何百人という規模であっても、あたかも全員がお互いに話し合っているような効果が得られます。

最近は私たちも、コンサルティングや研修のプロセスに、この手法を取り入れることが多くなっています。

以上、「経営を支える人事・報酬の考え方の変化」とその背景、そして、これからの人と組織の支援について述べてきました。

といっても、人と組織の支援のあり方については、現時点では語りつくせません。

なぜなら、この領域はいまだ進化の途上にあり、私たち自身も、お客様とともに探求し続けている最中だからです。

ここからさらに探求を進め、その経過をいろいろな方法でお伝えしていきたいと思っています。

これからもぜひ、プライムコンサルタントからの発信にアンテナを立て続けていただければ嬉しく思います。

プライムコンサルタントの

コンサルティング

コンサルティング会社と聞くと、「敷居が高い」「中小企業の当社には関係ない」といった考えをお持ちではありませんか?

当社のクライアントの大半は、従業員数が30~300名ほどの中堅・中小のお客様です。

これらのお客様からは「中小企業の実情を理解したうえで的確なアドバイスをくれる」「話をしっかり受け止めようとしてくれる」「いい意味でコンサル会社っぽくなく、何でも相談できる」といった声を多くいただきます。

担当コンサルタントの「親しみやすさ」も、当社の特長の一つです。

会社の規模に関わらず、一社一社のお客様と親身に対話をすることが当社の基本方針。

人事のご相談はもちろん、それに関連する専門知識を持ったコンサルタントがお客様の悩みをしっかり受け止め、人事にまつわるさまざまな課題を解決に導いてまいります。

ぜひ、お気軽にご相談ください。