「2014年度上半期の景気動向と夏季賞与を予測する」(2014年6月景況トレンド)

株式会社三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

調査部 尾畠未輝

(2014年6月10日 夏季定例研究会ブックレット「夏季一時金関連データ」より)

景況分析と賃金、賞与の動向(9)

景気の現状と2014年度日本経済の見通し

消費税率が8%となり2ヶ月近く経った。

後退期に入ることは回避できるとみられるものの、景気は正念場を迎えている。

もっとも、増税による影響がとくに出やすいとされる個人消費は、各業界やエコノミストなどが懸念していたよりは、落ち込みは軽微にとどまりそうだ。

内閣府「四半期別GDP速報」によると、1~3月期の実質GDP成長率は季調済前期比+1.5%と高い伸びとなったが、中でも個人消費(民間最終消費支出)が同+2.1%と大きく増加した。

とくに、3月には月末にかけて家具や家電などの耐久消費財や宝飾品などの高額商品を中心に、幅広い品目で駆け込み需要が発生していた。

しかし、増税後の消費動向について、例えば、3月の売上高が前年比およそ2~3割増と大きく伸びた大手百貨店では、4月は同2割程度の落ち込みを見込んでいたが、実際には1割強の減少にとどまっている。

また、厚生労働省「毎月勤労統計(毎勤)」における2013年度の一人当たり賃金(現金給与総額)は前年比+0.1%とほぼ横ばいとなった。

景気や雇用情勢と比べて持ち直しが遅れていた賃金はようやく下げ止まってきたが、所定内給与に限ってみると同-0.4%と減少が続いたままである。

しかし、今年の春季労使交渉(春闘)では、業績の好調な一部の大企業で数年ぶりにベースアップ(ベア)が実施されるなど明るい動きがみられた。

連合の発表によると、5月8日集計時点における賃上げ率は2.11%(平均賃金方式、組合員数による加重平均)と、同一組合で比べると前年の水準を0.38%ポイント程度上回っている。

さらに、後で述べるように、夏季一時金も増加が予想される。

このように所得情勢の底打ちを背景に、反動減が一巡すれば個人消費は持ち直しに転じてくる見込みだ。

ただし、近年では非正規雇用の拡大もあって労働組合に属する労働者数の割合が低下しており、春闘における賃上げ率の上昇が賃金の増加に繋がりにくくなっている。

総務省「労働力調査」によると、2013年度平均の雇用者数(除く役員)5220万人のうち、非正規の職員・従業員は1931万人と雇用者全体の37.0%を占め、水準は過去最高となった。

また、1970年頃は35%程度だった推定組織率(「労働力調査」の雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、2013年は17.7%にまで低下しており、とくに企業規模が小さいほど割合は低い。

また、足元では物価の上昇圧力が強く、実質ベースでみた賃金は一段と押し下げられている。

東京都区部の消費者物価指数をみると、消費税率引き上げによって、4月は前年比+2.9%(中旬速報値)と、3月の同+1.3%から上昇率は大幅に拡大した。

消費税率引上げの影響を除いても、円安を受けた輸入価格の上昇による企業のコスト増加が続いており、消費者の低価格志向は依然として根強いものの、消費者への価格転嫁は徐々に進められている。

実質ベースでみると、毎勤における2013年度の一人当たり賃金は前年比-1.0%と減少していた。

ベアを含めた賃上げが見込まれるとはいえ、物価の上昇に見合った分だけ名目賃金が上がることは難しいとみられる。

2014年度の実質賃金は一段と減少してしまう可能性が高く、個人消費が持ち直しに転じた後も伸びを抑制する要因になるだろう。

また、企業の設備投資は維持、更新投資を中心に緩やかな増加基調にあるものの景気をけん引するほどの力強さには欠ける上、公共投資は予算の制約や建設業の人手不足もあって前期比でみて減少に転じると見込まれる。

世界経済の回復を背景に外需が下支えとなることで、夏場までには景気は持ち直し基調に復するとみられるが、回復は緩やかなペースにとどまるだろう。

残念ながら、足元で輸出の動きは弱いままである。

製造業では生産拠点の海外移転が進むなど円安になっても輸出数量が増えにくい構造となる中、外需の持ち直しが遅れると、景気の下振れリスクが高まる懸念がある。

2014年度の実質GDP成長率は前年比+0%台半ば程度と、マイナス成長に陥ることは避けられるものの、1%にはとどかないと予測する。

さらに、上半期に限ってみると、季節調整済前期比は減少する見通しだ。

2014年夏季賞与を取り巻く環境

先にみたように、賞与算定のベースとなる所定内給与は持ち直しが遅れていたが、2014年夏季賞与の原資となる2013年度下期の経常利益は大企業を中心に大きく増加したとみられる。

財務省「法人企業統計」によると、資本金10 億円以上の企業における2013 年10~12 月期の経常利益は、製造業では前年比+54.9%、非製造業では同+22.3%と、ともに2 桁増が続いた。

とくに大企業製造業は輸出企業のウエイトが高く、円安の進行によって採算が大きく改善したことで、利益が大幅に押上げられている。

また、非製造業でも、消費者マインドの改善や増税前の駆け込み需要による消費の盛り上がりによって売上高が伸びたことで経常利益が増加した。

一方、中小企業の収益は、持ち直しているとはいえ大企業に比べると改善ペースは鈍い。

資本金1千万円以上1億円未満の企業における同期の経常利益は、製造業では前年比+52.7%と大企業とほぼ同程度の増加幅だが、非製造業では同+5.7%と小幅な伸びにとどまっている。

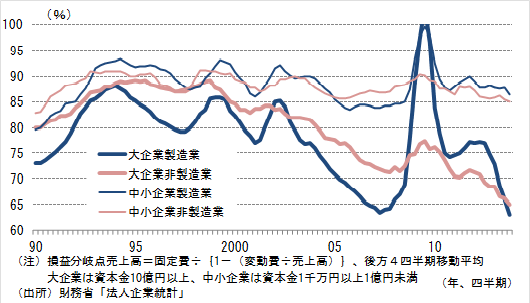

また、損益分岐点比率(売上高に対する損益分岐点売上高の割合)をみると、資本金10億円以上の企業については、製造業では2000年代半ばに大きく低下した後、リーマン・ショックによって急上昇したが、その後はコスト削減努力もあってすぐに低下し、足元では過去最低水準となっている(図表)。

非製造業でも1990年代後半以降、損益分岐点比率は均してみると緩やかに低下している。

つまり、採算に見合うための売上高に対して、実際の売上高が大きく上回るようになってきており、大企業では賃上げや賞与増加のための人件費の支払い余力が増していた。

これに対して、中小企業の損益分岐点比率はリーマン・ショック直後を除き、製造業および非製造業とも90%弱で横ばいの動きとなっており、足元でもそれほど低下していない。

2014年夏季賞与の見通し

毎勤ベースでみた2013 年年末賞与の一人当たり平均支給額は、前年比+0.3%(366,865 円)と年末賞与としては5 年ぶりに増加に転じた。

もっとも、伸び率は小幅にとどまった上、水準もリーマン・ショック後に大きく切り下がったままである。

対象が大企業に限定された経団連の調査では前年比3%以上の増加となっていたが、結果には大きな差がみられた。

2014年夏季賞与も増加が見込まれる。

一人当たり平均支給額は前年比+1.1%(363,300円)と、夏季賞与としては2年連続で増加し、伸び率も前年と比べて拡大すると予測する。

業績が好調な製造業では前年比+3.7%(489,900円)と増加幅が大きくなる一方、中小企業のウエイトが高い非製造業では同+0.3%(335,200円)とほぼ横ばいにとどまる見込みだ。

今年の春闘では、大企業ではベアの実施だけでなく、賞与について組合の要求に対する満額回答も相次いだ。

連合の発表では、4月23日集計時点における夏季賞与の組合員一人当たり平均額は、前年のほぼ同時期の集計結果と比べ+6.8%(年間型、額集計、回答ベース、加重平均)と大幅に増加している(前年は+2.7%)。

このため、経団連や各種マスコミなど、大企業を対象にした調査結果では伸び率が大きく出る可能性が高い。

一方、中小企業では大企業と比べ収益環境が厳しい上、支給直前に一時金の金額を決定する場合が多く、増税による景気の低迷が長引くと、企業の景況感が悪化し、賞与が一段と増えにくくなる懸念がある。中には一時金が引き続き減少する場合もあるだろう。

もっとも、ボーナスの支給状況は改善の動きが徐々に広がっており、支給事業所数割合は引き続き上昇するだろう。

また、雇用情勢の改善が続く中、雇用者数そのものが増えていることもあって、一時金が支給される労働者数も増加が続くと見込まれる。

最近では、増加する非正規雇用者の待遇改善が進められつつある。連合は「2014春季生活闘争・非正規共闘方針」の中で、「一時金の支給」を重点項目として挙げていた。

ただし、支給額の水準が低い労働者に対して一時金が広く支払われるようになると、統計上は全体でみた一人当たり平均の支給額が押し下げられてしまうことには留意する必要がある。

| 【景況分析と賃金、賞与の動向】は、プライムコンサルタントが主宰する 「成果人事研究会」の研究会資料「プライムブックレット」の内容の一部をご紹介するものです。 |

プライムコンサルタントの

コンサルティング

コンサルティング会社と聞くと、「敷居が高い」「中小企業の当社には関係ない」といった考えをお持ちではありませんか?

当社のクライアントの大半は、従業員数が30~300名ほどの中堅・中小のお客様です。

これらのお客様からは「中小企業の実情を理解したうえで的確なアドバイスをくれる」「話をしっかり受け止めようとしてくれる」「いい意味でコンサル会社っぽくなく、何でも相談できる」といった声を多くいただきます。

担当コンサルタントの「親しみやすさ」も、当社の特長の一つです。

会社の規模に関わらず、一社一社のお客様と親身に対話をすることが当社の基本方針。

人事のご相談はもちろん、それに関連する専門知識を持ったコンサルタントがお客様の悩みをしっかり受け止め、人事にまつわるさまざまな課題を解決に導いてまいります。

ぜひ、お気軽にご相談ください。