ブラック企業問題と企業を取り巻く環境の変化ー1ー

ブラック企業問題と企業を取り巻く環境の変化(1)

1.はじめに

皆さんこんにちは。コンサルタント・社会保険労務士の津留慶幸と申します。

皆さんは「ブラック企業」という言葉をご存知でしょうか。おそらく、どなたでも一度は耳にされたことがあると思います。

元々は反社会的な組織と関わりのある会社を指す隠語でしたが、インターネット等で広く使われるようになり、今では労働法を無視して長時間労働を強制したり、残業代を支払わない会社を指す言葉として定着しつつあるように思います。

ただ、「ブラック企業」という言葉に公的な定義はありません。一般的には、

- 労働時間が非常に長い

- 残業代が適切に支払われない

- パワハラが横行している

- 離職率が極端に高い

- すぐクビを切る、あるいは辞めたくても辞めさせない

・・・

といった企業がイメージされるようですが、具体的にどの程度であれば「ブラック企業」に該当するかは会社や従業員の受け止め方によって異なります。

会社側は当たり前だと思っている制度や風土・働き方(働かせ方)が、従業員には「ブラック企業」と映っているかもしれません。

実際に私たちも、お客様から「労基署から突然連絡があって驚いている。従業員が労基署に駆け込んだようだ。」といったご相談をいただくことが以前より増えたように思います。

今はインターネットで検索すれば誰でも簡単に労働法の知識を得ることができ、従業員のほうが詳しいということも珍しくありません。もちろん労働法を100%守っていれば何の心配もありませんが、残念ながらそう言い切れる会社はそれほど多くないのではないでしょうか。

経営者の方からはよく、「昔はこの程度で問題にならなかった」という声を聞きますが、会社を取り巻く社会環境は大きく変化しており、昔は良かった(見逃してもらえた)ことも今ではトラブルの種となり得ます。

このような中で、今の時代に会社に求められていることは何なのか、世間を賑わしているブラック企業問題を会社(特に中小企業)はどのように捉えてどう対応していけばよいのか。

今回から数回にわたって関連する知識・情報を提供しつつ、併せて私たちの考えを述べていきたいと思います。

ブラック企業問題について考えていくにあたり、まず世の中(社会・国)の動きを確認してみたいと思います。

平成25年8月、厚生労働省は、『若者の「使い捨て」が疑われる企業等』への取り組みを強化すると表明し、同年9月1日に全国一斉の無料電話相談を実施。その後、全国5,111の事業場に対する重点監督指導も行いました。

厚生労働省は「ブラック企業」という表現は使っていませんが、『国が社会問題化している「ブラック企業」対策に乗り出した』としてニュースにもなりました。

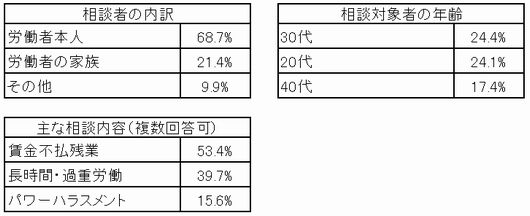

(1)無料電話相談の結果

平成25年9月に行われた無料電話相談の主な結果は次のようなものでした。

この結果からは様々なことが読み取れます。

まず、労働者本人だけでなくその家族からも多くの相談が寄せられているということです(5件に1件は家族から)。

会社は従業員の家庭での状況を把握できませんし、プライベートなことにどこまで踏み込んでよいのか判断の難しいところです。

ただ、会社での様子が普段どおりだったり、本人が大丈夫と言っていても安心とは言い切れないということです。

次に、相談者の年齢も興味深い結果となりました。

厚生労働省は『若者の「使い捨て」が疑われる企業』と銘打っていましたが、実際には20代よりも30代からの相談が多く、また、上表にはありませんが50代6.5%、60歳以上6.2%と幅広い年代から相談がありました。ブラック企業問題は若者だけの問題ではなくなっていることがわかります。

3つめに、主な相談内容は「賃金不払残業(いわゆるサービス残業)」が1位、「長時間・過重労働」が2位と、おそらく多くの人が想像する「ブラック企業」に近い結果だったように思います。

この上位2つを改善していくことが、従業員とのトラブルを回避し、ブラック企業と言われないための重要項目であると言えます。これについては、次回以降、詳しくお話したいと思います。

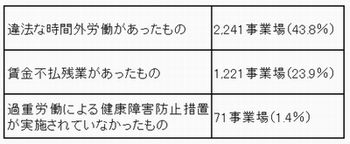

(2)重点監督指導の結果

全国5,111の事業場に重点監督指導を行った結果、実に4,189事業場(82%)で何らかの法令違反がありました。

主な違反状況は下表のとおりです。

次に、厚生労働省が挙げた具体的な違反・問題事例をいくつかご紹介します。

- 社員の 7 割に及ぶ係長職以上の者を管理監督者として取り扱い、割増賃金を支払っていない

- 月 100 時間を超える時間外労働が行われていたにもかかわらず、健康確保措置(衛生委員会の設置、医師の面接指導等)が講じられていない

- 労働時間が適正に把握できておらず、また、算入すべき手当を算入せずに割増賃金の単価を低く設定していた

「わが社も似たような状況だ」という会社は何らかの対応が求められます。

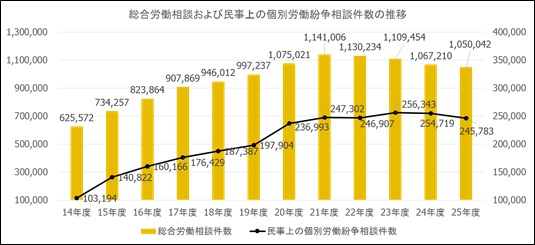

(3)行政機関への労働相談

ところで、ここまでご紹介してきた『若者の「使い捨て」が疑われる企業等』を含めて、皆さんは行政機関に日ごろどれくらいの相談が寄せられているかご存知ですか。

次のグラフは厚生労働省が公表しているその推移です。

これによると、平成25年度は1,050,042件の相談があり、6年連続で100万件を超えています。

日本には約400万社の企業があると言われていますが、単純計算すると4社に1社の割合で相談する人がいるということです(もちろん、企業規模や各社の状況は異なりますので単純に考えられるものではありません)。

この労働相談の件数は、データが公表され始めた平成14年度の約62万件から、11年間で約1.7倍に増加しました。

冒頭でも述べたように、「昔はこの程度で問題にならなかった」は通じなくなってきていることがこのグラフからもわかります。

11年前と現在を比べて、皆さんの会社を取り巻く環境、会社の仕組みに何か変化はありますか。

変わったこと、変わらないこと、様々だと思いますが、少なくとも世間や従業員が会社に向ける視線は厳しい方に変化していることがわかります。

以上、「ブラック企業」に関する世の中の動きを見てきましたが、このブラック企業問題の影響は単純な法律問題にとどまりません。

景気が少しずつ上向きかけている中で、地域・業界によっては人手不足が深刻になり始めています。

採用市場が売り手市場になれば、当然、人は労働環境の良いところに流れます。

そのまま放置しておくと経営にも大きな影響が出るため速やかな対応が必要ですが、一方で、何から手を付ければいいのか、そもそも具体的に自社の何が問題なのかわからないというお声をよく耳にします。

そこで、次回以降はトラブル・裁判となった事例を取り上げながら、何が問題だったのか、どのように対応すればよいのかをご紹介していきたいと思います。

プライムコンサルタントの

コンサルティング

コンサルティング会社と聞くと、「敷居が高い」「中小企業の当社には関係ない」といった考えをお持ちではありませんか?

当社のクライアントの大半は、従業員数が30~300名ほどの中堅・中小のお客様です。

これらのお客様からは「中小企業の実情を理解したうえで的確なアドバイスをくれる」「話をしっかり受け止めようとしてくれる」「いい意味でコンサル会社っぽくなく、何でも相談できる」といった声を多くいただきます。

担当コンサルタントの「親しみやすさ」も、当社の特長の一つです。

会社の規模に関わらず、一社一社のお客様と親身に対話をすることが当社の基本方針。

人事のご相談はもちろん、それに関連する専門知識を持ったコンサルタントがお客様の悩みをしっかり受け止め、人事にまつわるさまざまな課題を解決に導いてまいります。

ぜひ、お気軽にご相談ください。