『ダメ出し』転じて福となすー3ー

見方を変えれば、世界が変わる(5)

こんにちは、コンサルタント・中小企業診断士の田中博志です。

前々回から、自分の考えに「ダメ出し」をされたときの対処について、架空の製パン会社「プライムデニッシュ」の営業1課のケースで考えています。

前回、古参の営業マンOさんの強烈な「ダメ出し」を題材に、厳しい状況でも冷静に対処する方法を考え始めました。ポイントは次の5つの手順でしたね。

- 手順1:落ち着いて、相手の考えていることを聴き出す

- 手順2:副作用が起きる過程(道筋)をていねいに描き出す

- 手順3:過程の各ステップを次の3色で色分けし、色が変わる所を確認する

![]()

- 手順4:色が青から黄またはピンク(赤)に変わる所に注目し、状況が悪化する原因を詳しく調べて「補強策の案」を考える

- 手順5:解決策に「補強策の案」を加えて全体の流れを見直し、副作用を防ぎつつ、望ましい結果を実現できることを確認する(もし問題があれば、少し戻って、再度考える)

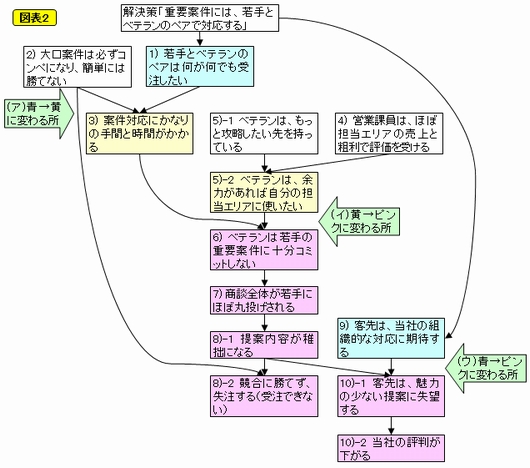

K課長は、不安を抱えながらも手順3まで進んで次の図表2を作り、冷静さを取り戻しました。全体像が見えるようになって、少し希望も感じ始めていましたね。

今回は、手順4以降を進めて補強策を見つけるとともに、「ダメ出し」に対する効果的な対応の手順と大切な心構えを整理したいと思います。なお、図表番号は前回からの続きでつけていきます。

----------------------------------------

- 手順4:色が青から黄またはピンク(赤)に変わる所に注目し、状況が悪化する原因を詳しく調べて「補強策の案」を考える

色が変わる所は、緑色の太矢印(ア)(イ)(ウ)の3カ所でした。

色が変わらないようにできるか詳しく見ると、(ア)と(ウ)は難しいことがわかります。

(ア)については、1)の「何が何でも受注したい」と思うことは営業として当然ですし、2)の「大口案件のコンペが簡単でない」ことは揺るがないので、変えようがありません。

(ウ)については、8)-1の「提案内容が稚拙なこと」がすでに問題なので、仮に9)の「客先の期待」がなくても副作用は解消できません。

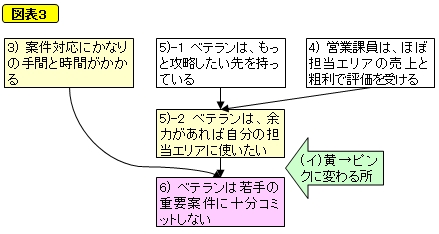

では、(イ)についてはどうでしょうか。下の図表3は(イ)の周辺を抜き出したものです。

3)の「案件対応に時間と手間がかかる」ことは、難しいコンペを何とか勝ち抜きたいので避けられません。5)-1の「攻略したい先」も営業として絶対に必要です。

そうすると、4)の「評価」を何とかしたいですね。

一見すると、「担当エリアの売上と粗利」という言葉が気になります。 これが問題なら、ベテランの評価に若手の重要案件の数字の一部を加えることも考えられますが、何か釈然としません。なぜなら、「数字をどう割り振るのか?」といった別の問題が出てきそうだからです。

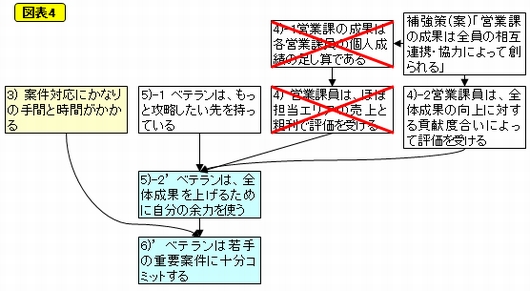

K課長は、「営業課員を、ほぼ担当エリアの売上と粗利で評価している」のはなぜかと何度も自問自答した後、背景に次の基本的な見方(前提)があることに気づき、4)-1としました。

- 4)-1 営業課の成果は、各営業課員の個人成績の足し算である

営業課の売上や粗利を上げるために、個別の数字を重要視しているということは、「個人の数字の単純な総和によって全体の数字が作られるのだ」と考えていることに他なりません。

K課長はハッとしました。

普段、相互協力やチームプレーを促したいと意図していながら、実際にやっているのは「個人商店の足し算」だったのです。

これでは組織は成長しないと痛感し、変えるべきはここだと気づきました。

考え抜いた末、補強策の案を次のようにしてみました。

- 補強策(案):営業課の成果は、全員の相互連携・協力によって創られる

これを使うと、評価やその先が下の図表4のように変わることがわかりました。4)-2は新しい評価の方向性です。5)-2、6)は、5)-2'、6)'のように変わりました。

- 手順5:解決策に「補強策の案」を加えて全体の流れを見直し、副作用を防ぎつつ、望ましい結果を実現できることを確認する(もし問題があれば、少し戻って、再度考える)

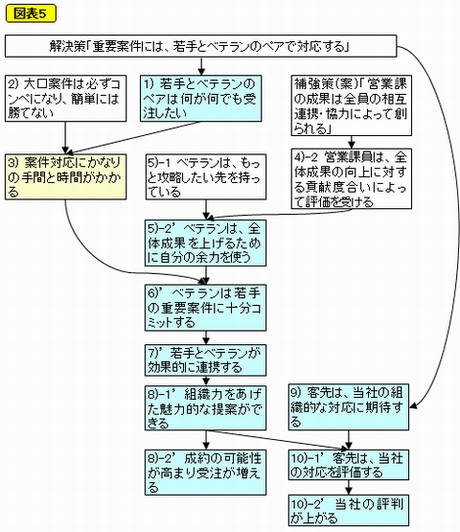

上の図表4を使って全体を見直すと次のようになりました(図表5)。

「成果を全員で創る」という見方を明確にすることによって、その先の展開が変わり、全体が良い状態で流れてくことがわかりました。

このようにして、補強策(案)の有効性が確認できたので、これをOさんの「ダメ出し」に対する対処としました。

なお、評価の重要性が浮き彫りになりましたが、K課長は、本当に大事なことは、その前の「成果は全員の相互連携・協力によって創られる」という思想にあることを肝に銘じました。

皆さんはどのようにお考えになりましたか? いろんなご意見があると思います。

ひょっとすると、別の「ダメ出し」もあるかもしれませんが、ここでは、考え方と手順を知っていただければ幸いです。

このように見てくると、「ダメ出し」というものは、実はなくてはならないものかもしれませんね。

一生懸命考えても完璧な策は簡単にはできません。

何らかの補強が必要です。「ダメ出し」は補強の手がかりや機会をもたらす手助けかもしれません。

プライムデニッシュのケースでは、組織の根深い問題にも気づかせてくれたので、むしろ「救いの手」だったのかもしれませんね。

最後に、「ダメ出し」を「救いの手」に転換するための心構えを整理してみます。

1.自分の考えが完璧だと思いこまず、他の人の意見を素直に聴いてみる。

2.「ダメ出し」を謙虚に受けとめる。かと言って、全てが間違っていたと思う必要はない。自分の意見にも相手の意見にも、正しい部分と見落としている部分があると考える。つまり、どちらか一方が完璧だと思いこまないことが大事。

3.落ち着いて、何が起きるのか、背景に何があるかをじっくりと探究する。

4.必ず打ち手(補強策)が見つかるはずだ、という信念をもって考え続ける。

5.補強策の案が見つかったら、慌てずに冷静かつ客観的に点検する。

果たして、K課長は、解決策の補強に成功しました。補強後のプランをM部長と、Oさんを含む営業1課の全員に賛成してもらい、営業1課が生まれ変わる第一歩を踏み出すことができました。

次回は、新生営業1課のその後を見ていきたいと思います。

※本稿は、エリヤフ・ゴールドラット博士が提唱された「制約条件理論(TOC)」の思考プロセスを参考にしています。

プライムコンサルタントの

コンサルティング

コンサルティング会社と聞くと、「敷居が高い」「中小企業の当社には関係ない」といった考えをお持ちではありませんか?

当社のクライアントの大半は、従業員数が30~300名ほどの中堅・中小のお客様です。

これらのお客様からは「中小企業の実情を理解したうえで的確なアドバイスをくれる」「話をしっかり受け止めようとしてくれる」「いい意味でコンサル会社っぽくなく、何でも相談できる」といった声を多くいただきます。

担当コンサルタントの「親しみやすさ」も、当社の特長の一つです。

会社の規模に関わらず、一社一社のお客様と親身に対話をすることが当社の基本方針。

人事のご相談はもちろん、それに関連する専門知識を持ったコンサルタントがお客様の悩みをしっかり受け止め、人事にまつわるさまざまな課題を解決に導いてまいります。

ぜひ、お気軽にご相談ください。