『ダメ出し』転じて福となすー1ー

見方を変えれば、世界が変わる(3)

あけましておめでとうございます。コンサルタント・中小企業診断士の田中博志です。

今年も、「強い組織をつくる人材活用・評価・報酬の勘どころ」シリーズをどうぞよろしくお願い致します。

さて前回は、架空の製パン会社「プライムデニッシュ」の営業1課を例にとり、対立関係を協力関係に変えてWin-Winの解決策が見つけ出すプロセスを考えました。

「対立」にうまく対処するための図解方法もご紹介しましたが、お試しいただけましたでしょうか?

今回は、「ダメ出し」への対処法を取り上げたいと思います。「何か新しいことをやろう!」と意気込んでいるときに、「どうせうまくいきませんよ」「かえって悪いことが起きますよ」などの「ダメ出し」をされると本当に凹んでしまいますよね。

ところが、見方を変えることで「ダメ出し」も大変役に立つ情報に変わり、思わぬ「福」をもたらしてくれるのです。

どうしたらこのように前向きにとらえられるのでしょうか? 具体的に考えるために、プライムデニッシュ営業1課のK課長に対する「ダメ出し」を例にして見ていきましょう。

【営業1課のその後】

前回見たように、営業1課は、若手の担当エリアで重要案件が出たときの対応方法を巡る対立を乗りこえ、全員で知恵を絞って、

「重要案件には、若手とベテランのペアで対応する」

という方法を探り当てました。

会議の結論に満足したK課長は、このプランを上司のM営業部長に承認してもらおうと、早速、説明に行きました。

快諾を信じて自信満々で話したところ、M部長から期待と正反対の言葉が返ってきました。

- M部長:「そんなことしてもうまくいかない。受注は増えるだろうが、若手の依存心が増してしまう。」

予想外の反応にK課長は驚きました。課員と真剣に話し合った案なのになぜ理解してくれないのか。

内心では「分からず屋」と言いたくなりましたが、気持ちを抑えて、「どうしてそのように感じられるのでしょうか?」 と質問しました。M部長の説明はこうでした。

- M部長の説明―――――

1) まず、若手とベテランのペアは何が何でも受注したいと考えるだろう。

2) すると、自ずから提案内容は経験豊富なベテランが主導で考えることになる。客先に出す資料も、早く提案するために、ベテランが作る場合が多くなる。

3) そうなると、客先での説明は、より詳しい中身を知っているベテランが担当するだろう。

4) つまり、商談はベテラン中心に進むことになる。若手は連絡係か、下手をするとただの傍観者になりかねない。

5) 若手の経験は増えず、自分で考えないので学習も進まない。

6) もちろん、成約の可能性は高まって受注は増えるだろう。

7) だがそのあとが心配だ。受注後の顧客フォローをベテランに頼り続けるかもしれない。もしそうなると、若手の依存心が増すことになるのだ・・・。

受注を得たい、顧客を失いたくないと考える君は、この流れを止められないだろう。

――――――――――

K課長はうなだれてしまいました。現実味のある説明に納得してしまい、自分の考えが浅いことに気づいたのです。

返す言葉が見つからず、「もう少し考えてみます」と言って自分の席に戻りました。

すっかり意気消沈したK課長は、いっそこのプランを諦めて、ベテランか若手のどちらに対応させるか考え直そうかと思いました。

しかし、それでは元の木阿弥です。

営業会議での皆の真剣な姿勢を思い出し、「何か打てる手があるはずだ」と自分を言い聞かせ、M部長の言葉を冷静に振り返り、ポイントごとに箇条書きにしてみました。

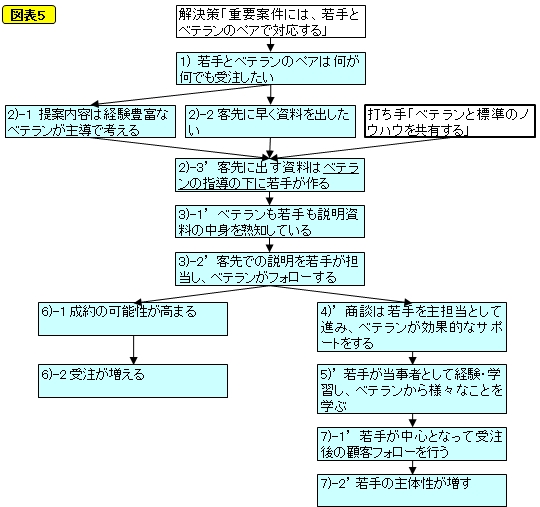

(※番号は前述の発言の番号と対応しています。2)-1、2)-2などの枝番号は、一つの発言をいくつかの部分に分けたものです)

1) 若手とベテランのペアは何が何でも受注したい

2)-1 提案内容は経験豊富なベテランが主導で考える

2)-2 客先に早く資料を出したい

2)-3 客先に出す資料をベテランが作る

3)-1 ベテランだけが説明資料の中身を熟知している

3)-2 ベテランが客先での説明を担当する

4) 商談はベテラン中心に進み、若手は連絡係か傍観者になる

5) 若手の経験も学習も進まない

6)-1 成約の可能性が高まる

6)-2 受注が増える

7)-1 若手は受注後の顧客フォローもベテランに頼り続ける

7)-2 若手の依存心が増す

しばらく眺めていたK課長は、この中に「こうであれば、こうなる」という関係がたくさんあることに気づきました。

つまり、ポイント同士の間に因果関係(原因→結果というつながり)があるのです。

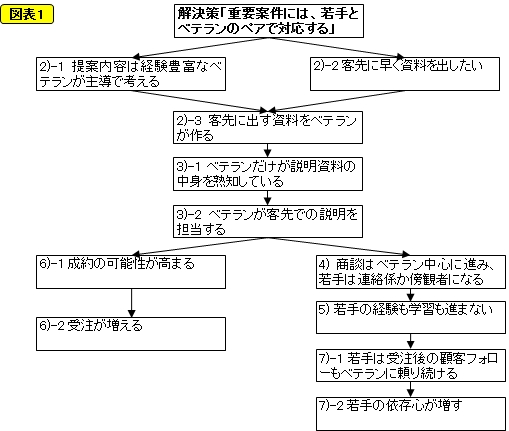

この因果関係をはっきりさせるために、矢印を使って各ポイントをつないでみました(図表1)。

同時に、図の出発点に会議で話し合った解決策を加えました。

こうすると、解決策は受注を増やすが、その一方で最終的には若手の依存心が増すという悪い状態も生んでしまうことがはっきりしました。

ただ、始めから悪いわけではなく、途中からおかしなことが起きているような気もしました。

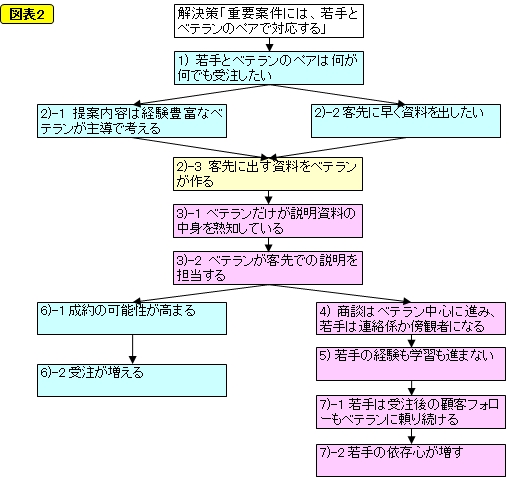

そこで、それぞれのポイントを、青、黄、ピンクの蛍光ペンで色分けしてみました。色は信号の色になぞらえて、

![]()

としました。

良いか悪いかの判断基準は、解決策が目指した、

- 「若手が経験を積んで成長する」と「重要案件を確実に受注する」を両立して「会社が永続的に成長する」こと

につながるかどうかです。

この図表2から、次のポイントの後で状況が悪くなることがわかります。

- 2)-3 客先に出す資料をベテランが作る

これを、「若手が資料を作る」ことに変えれば、その先の展開も変えられそうです。

ただ、2)-1の提案内容をベテラン主導で考えることは若手にノウハウを学ばせる上で問題ないし、2)-2の客先に早く資料を出すことも大切なことです。

この2つから必然的に、2)-3の資料をベテランが作ることになるので簡単には変えられません。

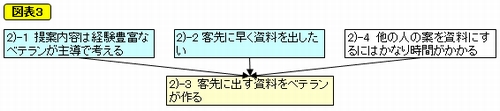

K課長は考え込みました。「資料をベテランが作る」ことになる原因は「提案内容をベテラン主導で考える」と「客先に早く資料を出したい」ことだけなのか、他にも何かあるのか?

すると、次の事実がもう一つの原因として浮かびました。

(※これに2)-4という番号を振りました。)

- 2)-4 他の人の案を資料にするにはかなり時間がかかる

実は、プライムデニッシュの営業部では引き合いへの対応方法が標準化されておらず、営業担当ごとに独自のやり方を持っていました。

そのために他の人の考えを資料にまとめるのが難しいのです。

部門としてこの状況を問題だと感じながらも、日々の顧客対応に追われて改善が手付かずでした。

この2)-4を図に入れると次のようになります(図表3)。

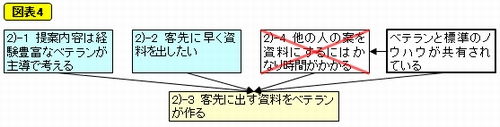

K課長は、この状態を放置すると若手の教育が滞るだけでなく、組織の成長もおぼつかないので、この機に標準化されたノウハウの共有化を進めようと考えました。

そして、ベテランと標準のノウハウが共有された状態(=「ベテランと標準のノウハウが共有されている」)を仮定してみました。すると、次の図表4のように、2)-4は打ち消され、若手で資料作りが問題なくできることがわかりました。

K課長が探していた「打ち手」は、「ベテランと標準のノウハウを共有する」ことだったのです。

これを入れて全体の図を描き直すと、図表5のように事態は好転し、全てが青色になりました。

こうして、K課長は、M部長が予測した悪い状態を防ぐ方法を見つけることに成功したのです。

【K課長の対処の振り返り】

途方に暮れたK課長が有効な打ち手を見つけられたポイントは何でしょうか。

簡単に振り返ってみましょう。

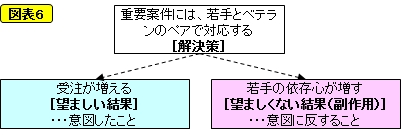

M部長は、「受注は増えるが、若手の依存心が増すだろう」と言いました。

端的に表すと次の図表6のようになります。

図中の[ ]をつけた言葉を使うと、解決策によって、望ましい結果と一緒に望ましくない結果も起きるというわけです。

※この様子は、頭が痛いときに頭痛薬を飲んだら、頭の痛みはなくなったけれど(望ましい結果)、同時に胃が痛くなった(望ましくない結果)、と似てますね。

薬になぞらえて、今後は、「望ましくない結果」のことを「副作用」と呼ぶことにします。

K課長は、若手の依存心が増す理由がわからず、M部長に質問しました。

図表6の点線の部分の説明を求めたわけですね。

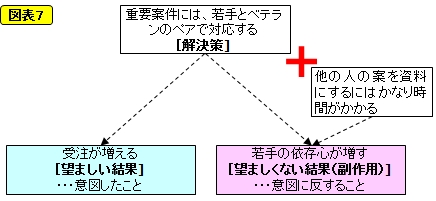

M部長の明快な論理展開に一旦は納得しましたが、粘り強く考え抜き、重要な発見をしました。

副作用は解決策だけが原因で起きるのではなく、

- 「他の人の案を資料にするにはかなり時間がかかる」

という別の要因が加わってはじめて生まれることを突き止めたのです(図表7)。

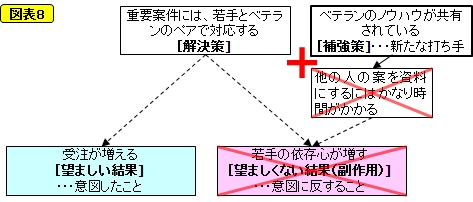

ということは、この別の要因をなくすことができれば副作用を防げることになります。 このことに気づいたK課長は、

- 「ベテランのノウハウが共有されている」

ようにすることで、「他の人の案を資料にするにはかなり時間がかかる」という状況をなくそうと考えました。

そして、次の図表8のように、「ベテランのノウハウが共有されている」という打ち手を講じることで、副作用を防ぎながら望ましい結果を生む見通しを立てたのです。

(※打ち手は解決策を補強しているので、今後は「補強策」と呼ぶことにします)

これは大事な考え方なので、簡単な例でおさらいをしておきますね。

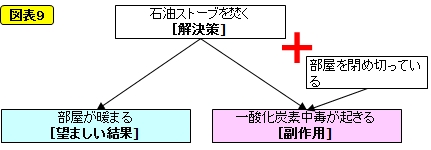

暖房が欠かせない冬、石油ストーブや石油ファンヒータを使うお宅も多いでしょう。

部屋が寒いという問題を解決し、暖くするために「石油ストーブを焚く」のですが、副作用として「一酸化炭素中毒が起きる」ことがあげられます。

石油を燃やしていると不完全燃焼が起きやすくなるからです。 では、石油ストーブを焚くことだけで、必ず一酸化炭素中毒になるのでしょうか? 違いますね。

部屋を閉め切っていると、石油の燃焼とともに部屋の空気の酸素が減り、不完全燃焼が起きやすくなるのです。 下の図表9のような関係です。

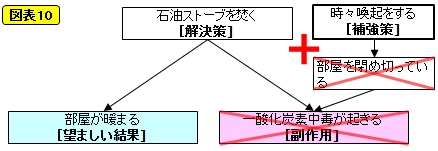

副作用を防止するための補強策はもちろん、「時々喚起をする」ことです。

これで一酸化炭素中毒を防ぎながら、部屋を暖めることができるのです(図表10)。

K課長は、M部長の「ダメ出し」のお蔭で、解決策が別の要因と組み合わさって副作用を生むことを突き止め、予期せぬ失敗の芽を摘むことに成功したのです。

このように見てみると、「ダメ出し」も意外と役に立ちそうな気がしませんか?

さて翌日、K課長は営業1課で最も古参のOさんにこのプランを説明しました。

実は、Oさんは営業会議を重要商談のために欠席したのでこのプランをまだ知らなかったのです。

ところが、Oさんの反応はまたしても想定外のものでした。

- Oさん:「課長、そんなことしても多分、受注につながりません。それどころか、当社の評判が下がる恐れがあります。」

部下から、「受注できない」「当社の評判が下がる」という強烈な「ダメ出し」を受けたのです。

Oさんは、なぜそのように考えたのでしょう。K課長はどのように対処すればよいのでしょうか?

次回(2週間後)は、Oさんの指摘について見ていきたいと思います。

よろしければ皆さんもK課長になったつもりで考えてみてください。

※本稿は、エリヤフ・ゴールドラット博士が提唱された「制約条件理論(TOC)」の思考プロセスを参考にしています。

プライムコンサルタントの

コンサルティング

コンサルティング会社と聞くと、「敷居が高い」「中小企業の当社には関係ない」といった考えをお持ちではありませんか?

当社のクライアントの大半は、従業員数が30~300名ほどの中堅・中小のお客様です。

これらのお客様からは「中小企業の実情を理解したうえで的確なアドバイスをくれる」「話をしっかり受け止めようとしてくれる」「いい意味でコンサル会社っぽくなく、何でも相談できる」といった声を多くいただきます。

担当コンサルタントの「親しみやすさ」も、当社の特長の一つです。

会社の規模に関わらず、一社一社のお客様と親身に対話をすることが当社の基本方針。

人事のご相談はもちろん、それに関連する専門知識を持ったコンサルタントがお客様の悩みをしっかり受け止め、人事にまつわるさまざまな課題を解決に導いてまいります。

ぜひ、お気軽にご相談ください。