大切な昇給を売り上げアップにつなぐ仕組みづくりー12ー

大切な昇給を売り上げアップにつなぐ仕組みづくり(12)

皆さんこんにちは。コンサルタント・社会保険労務士の津留慶幸です。

前回は、役割を中心とした社員区分についてご紹介しました。

今回からは、賃金制度の中心である賃金表(基本給表)について解説していきます。

18.成長・貢献に応じて賃金の高さを実現するランク型賃金表

(1)ランク型賃金表の概要

第4回で、シングルレート、開差型範囲給、接続型範囲給、重複型範囲給1、重複型範囲給2という5タイプの賃金表についてご紹介しました。

その中でも、私たちは「重複型範囲給2」をベースにした「ランク型賃金表®」というオリジナルの賃金管理の手法を考案し、その設計、導入、運用を多くの中小企業にお手伝いしています。

ランク型賃金表とは1本の賃金表を使って社員区分(等級)と貢献度(評価)に応じた基本給を決める仕組みです。

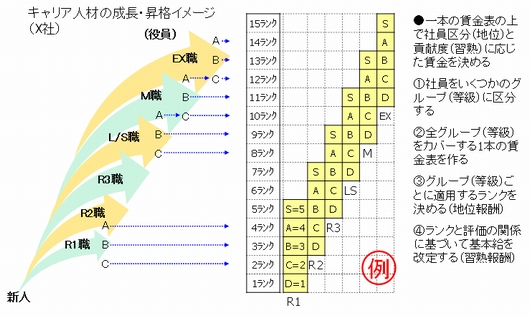

図1 ランク型賃金表のイメージ

まず、社員をいくつかの等級に区分します。図1の例では、R1、R2、R3、L/S(リーダー/スペシャリスト)、M(マネジメント)、EX(エグゼクティブ)の6つに分けています。

次に、これらの全等級をカバーする1本の賃金表を作り、賃金の高さに応じて「ランク」を設定します。

「ランク」は金額が低い方から1ランク、2ランク、3ランク・・・と表記し、今回の例では15ランクまで設定しています。

次に、等級ごとに適用する「ランク」を決めていきます。

図1の例では、R1は1~5ランク、R2は3~5ランク、R3は5~9ランクというように少しずつ適用するランクを上にずらしています。

このように設定することで、等級が高いほど適用される基本給の範囲(上限・下限)が高くなるようにしています。

この基本給の範囲が、第4回でご紹介した「地位報酬」の高さを反映しています。

ランク型賃金表では、このランクと評価を関連づけて基本給を改定します。

例えば、R1の社員がD評価であれば1ランク、C評価なら2ランク、B評価なら3ランクというように適用するランクを決めておきます。これが貢献度(評価)を反映した賃金改定=「習熟報酬」を実現する仕掛けになります。

(2)役割期待・貢献度に基づくランクの適用方法

では、まずはじめに具体的な賃金改定の考え方を解説します。

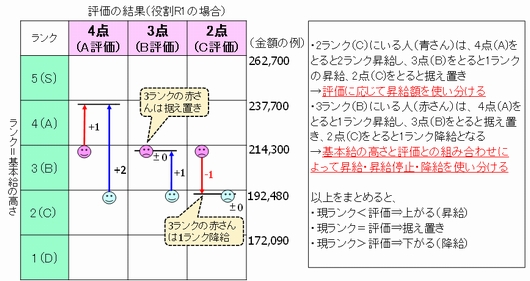

図2 ランクと評価を使った基本給改定のイメージ

図2の例は、役割等級R1の社員2人(青さん・赤さん)の評価結果と基本給の動きを示したものです。

2人は同じ等級ですが、赤さんは3ランク、青さんは2ランクと基本給の高さが異なります。赤さんの方が青さんより基本給が高いということです。

まず、青さんから見ていきます。青さんは、

- 4点(A評価)の場合、2ランク昇給

- 3点(B評価)の場合、1ランク昇給

- 2点(C評価)の場合、据え置き

になります。

次に、赤さんを見てみましょう。赤さんは、

- 4点(A評価)の場合、1ランク昇給

- 3点(B評価)の場合、据え置き

- 2点(C評価)の場合、1ランク降給(マイナス)

になります。

以上をまとめると、

- 現在のランクより評価の点数が高ければそのランクに昇給

- 現在のランクと評価の点数が同じなら据え置き

- 現在のランクより評価の点数が低ければそのランクに降給

ということです。

少し表現を変えると、4ランクという基本給は会社が4点(A評価)の人に支払ってもいいと考えている金額であり、4点(A評価)を取った人はその金額を適用するということです。

同様に、3ランクという基本給は会社が3点(B評価)の人に支払ってもいいと考えている金額であり、3点(B評価)を取った人にはその金額を適用します。

すでに3ランクの人が3点(B評価)を取った場合は、支払ってもいいと考えている金額と評価が一致しているので、そのまま据え置くということです。

(3)時間をかけた段階的な方法(段階接近法®)

上述した、ランクと評価の関係で賃金改定額を決める方法は非常にシンプルなのですが、実際にはやや使いづらい面があります。

上の図2は基本給の高さを5段階(5ランク)で表しています。

つまり、1つの等級に基本給は5パターンしかありません。

これを基本給の金額に落とし込むと、図2のようにランク間の金額差は簡単に1万円を超えます。

すると、基本給が、毎年数万円の単位でアップダウンすることになりますが、これには多くの方が違和感を感じるのではないでしょうか。

実際にも、このような5段階ではなくもう少し細かな昇給ステップを設定している会社が多いと思います。

そのような会社にこの5段階(5ランク)の運用を導入すると、基本給の変動が大きすぎて、社員の生活が不安定になりかねません。

そこで、この方法をもう少し緩やかにし、急激な変化ではなく時間をかけた段階的な変化にしたものが次の図3です。

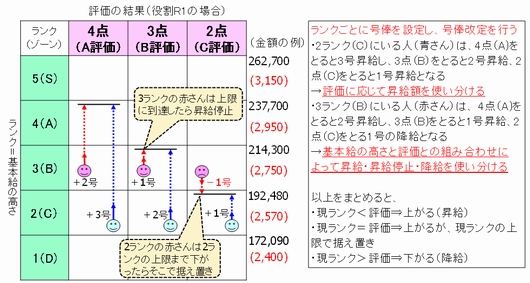

図3 段階的な基本給改定のイメージ

図3の例では、1つのランクをさらに8つ(8号ずつ)に分割した基本給表(号俸表)を設定しています。

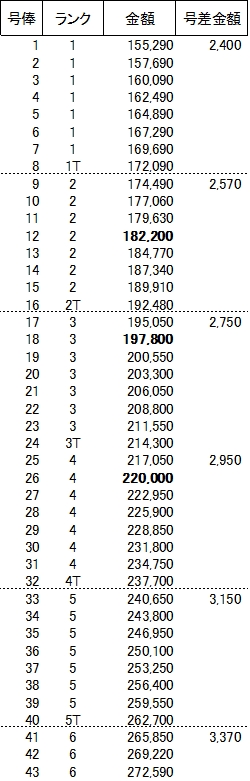

また、実際の基本給表の例(一部)は図4をご覧ください。

図3の中にある「金額の例」は、1~5の各ランクの上限金額と号差金額を表しています。

黒字がランクの上限金額、( )内の赤字が号差金額です。

例えば、1ランクの上限金額は172,090円で、1ランク内の号差金額は2,400円ということです。詳細な金額については、図4でご確認ください。

この基本給表上に、さきほど同じように青さんと赤さんがいたとします。

青さんは、

- 4点(A評価)の場合、3号昇給

- 3点(B評価)の場合、2号昇給

- 2点(C評価)の場合、1号昇給

になります。

次に、赤さんを見てみましょう。赤さんは、

- 4点(A評価)の場合、2号昇給

- 3点(B評価)の場合、1号昇給

- 2点(C評価)の場合、1号降給(マイナス)

になります。

以上をまとめると、

- 現在のランクより評価の点数が高ければ号俸が上がり昇給

- 現在のランクと評価の点数が同じなら1号だけ昇給(ただしランクの上限まで)

- 現在のランクより評価の点数が低ければ号俸が下がり降給

と整理されます。

図2では、ランク単位での昇給でしたが、図3ではランクの中を細かく分割した号数単位での昇給になっているのが大きな違いです。

基本給の変化を時間をかけて段階的にしていくことから、私たちはこの方法を「段階接近法®」と名付けています。

以上が「ランク型賃金表®」と「段階接近法®」を用いた基本給改定の考え方です。

次回は、この考え方をもう少し具体的にルール化したものをご紹介したいと思います。

図4 ランク型賃金表の例(一部)

※本シリーズは、2015年5月19日に開催した当社主催セミナーの内容をもとに執筆しています。

※「ランク型賃金表」「段階接近法」はプライムコンサルタントの登録商標です。

プライムコンサルタントの

コンサルティング

コンサルティング会社と聞くと、「敷居が高い」「中小企業の当社には関係ない」といった考えをお持ちではありませんか?

当社のクライアントの大半は、従業員数が30~300名ほどの中堅・中小のお客様です。

これらのお客様からは「中小企業の実情を理解したうえで的確なアドバイスをくれる」「話をしっかり受け止めようとしてくれる」「いい意味でコンサル会社っぽくなく、何でも相談できる」といった声を多くいただきます。

担当コンサルタントの「親しみやすさ」も、当社の特長の一つです。

会社の規模に関わらず、一社一社のお客様と親身に対話をすることが当社の基本方針。

人事のご相談はもちろん、それに関連する専門知識を持ったコンサルタントがお客様の悩みをしっかり受け止め、人事にまつわるさまざまな課題を解決に導いてまいります。

ぜひ、お気軽にご相談ください。