中堅・中小企業におけるこれからの管理職のあり方ー10ー

第10回 『マネジャーに必要な素養とは?』(1)

こんにちは。人事コンサルタント・CDA・中小企業診断士の渡辺俊です。

ここまで7回にわたって、P.Fドラッカーが述べている「マネジメントの役割」、H.ミンツバーグが提唱している「マネジメントのモデル」を取り上げて、「マネジメントとは何か?」「マネジャーとは何か?」を考えてきました。

その中で、マネジメントに求められる多岐にわたる役割・仕事が見えてきましたが、端的にまとめれば、メンバー個々の知識や能力、意欲を統合して、組織としてのパフォーマンスを最大化し、組織として求められる成果を出すことと言えます。

言葉にしてしまうと、当たり前のことと受け取られがちですが、実際にその役割を遂行するのは、並大抵のことではありません。

知識や能力はもちろんのこと、マインドやスタンスなど、マネジャーの役割を遂行するためには、多様な素養が求められます。

では具体的に、どんな素養が必要なのでしょうか?そしてそれを、マネジャーはどのように自分の中に取り込み、身に着けていくのでしょうか。

今回から、それを考えていきたいと思います。

1.マネジメントに必要なスキル

マネジメントに必要な能力として広く知られているものに、ロバート・カッツが提唱している「カッツ・モデル」があります。

カッツは、マネジメントに必要なスキルを、テクニカル、ヒューマン、コンセプチュアルという3つのスキルに大別しました。

テクニカルスキルとは、業務遂行に必要な知識、専門能力や技能です。

たとえば、経理担当者であれば簿記や会計、税務などの知識、製造現場では切削、塑性、熱処理、鋳造などの加工技術、営業職であればプレゼン力、交渉力などのスキルといったように、その職務を遂行するために必要不可欠な能力です。

ヒューマンスキルとは、対人関係に必要な能力です。

関係構築、傾聴と対話、リーダーシップ、チームビルディングなど、他者を動機づけたり、他者と協力・協働するための関わり方や影響力と言えます。

コンセプチュアルスキルとは、物事を構造化・概念化してとらえる能力です。

事業・組織の状況や、これを取り巻く環境などについての把握・理解や、それを踏まえた戦略立案、計画策定、意思決定などの能力があげられます。

また、物事を意味づけたり、その本質をとらえる力とも言えます。

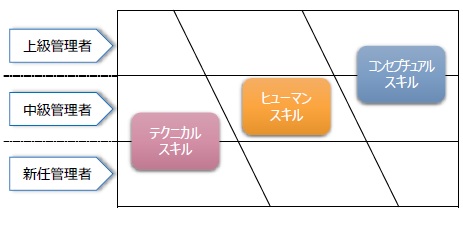

さらにカッツは、これらのスキルの必要度合いは、マネジャーの組織階層における位置づけに応じて異なるとして、下記のモデル図を提示しました。

この図は、組織階層上の位置づけが低いほどテクニカルスキルが求められ、高くなればコンセプチュアルスキルが求められる度合いが高くなること、また、ヒューマンスキルは、どの位置づけであっても一定の割合で求められることを示しています。

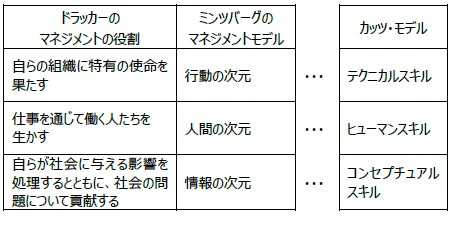

さて、このカッツ・モデルを、これまで考察してきたマネジメントの役割・仕事と照らしてみると、下記のように関連づけられるように思います。

○マネジャーは、若手の頃から現場経験を通して身に着けてきた専門スキルをもって(テクニカルスキル)、現場の仕事を先頭に立って遂行することにより(行動の次元)、自部署に求められる成果を実現します。(自らの組織に特有の使命を果たす)

○マネジャーは、リーダーシップやコミュニケーションのスキルをもって(ヒューマンスキル)、メンバーに組織の方針や目標を共有して動機づけ(人間の次元)、適材適所を考えながら個々の力を最大限に発揮させます。(仕事を通じて働く人たちを生かす)

○マネジャーは、物事を整理体系化するスキルを駆使して(コンセプチュアルスキル)、わが社のミッション・ビジョンを示し、商品・サービスコンセプトを意味づけることを通して(情報の次元)、顧客や社会にわが社ならではの価値を提供し、顧客満足や収益を獲得します。(自らが社会に与える影響を処理するとともに、社会の問題について貢献する)

このようにカッツの示した3つのスキルをうまく使っていくことができれば、マネジャーは3つの次元において、3つの役割を遂行することができるように思います。

2.中堅・中小企業の管理職の実態

ところで実在のマネジャーたちは、実際にこの3つのスキルをどの程度持ってているものなのでしょうか。

先日あるクライアントで、目標管理の導入に先立ち、部門の来期方針の策定と課題の抽出を行いました。

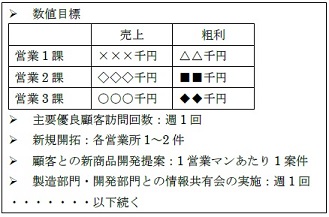

下記は、営業部の来期部門方針として、N営業部長から提示されたものです。

これは、日々の行動計画や行動スタイルに関する方針として、今の現場業務を丁寧に確実に推進していくために、重要なものだと思います。

しかし一方で、将来を見据えた取り組みが方針として掲げられていないことに、少し違和感を覚えました。

そこで、営業部の状況を聞いてみると、営業部は、若手営業マンが育っていないために新規開拓が思うように進まないという問題を抱えているとのことでした。それなら、たとえば、新規開拓のためのプロジェクトの発足とか、新人営業マンや次期営業課長クラスとなる中堅営業マンの育成など、組織的に取り組むべき中長期的な方針も掲げられるべきではないかと感じました。

また、別のクライアントでは、問題社員の扱いにほとほと困っているO管理部長の愚痴を、たびたびお聞きします。

「長年、経理業務を一人で担っている女子社員。与えられた仕事は完璧にこなすが、仕事の領域は広がらない。新しい仕事を頼もうとすると、『なんで私が!だったら給料を上げてください』となってしまう。機嫌を損ねずに仕事をしてもらうしかないのです・・・」と困り顔でおっしゃいます。

このようなスタンスの社員を放置しておいては後輩に示しがつかないばかりか、一人で抱えた仕事がブラックボックスになり、組織的に引き継がれていかないことも懸念されます。

NさんもOさんも、担当部門業務には精通しており、その領域のテクニカルスキルでは、群を抜く方々です。だからこそ組織責任者のポジションに上り詰めているのです。

しかし残念なことに、管理者として必要なコンセプチュアルスキルやヒューマンスキルについては不足している・・・。というよりも、そもそもそういう能力の必要性すら認知しないまま、目の前で起きている事態に苦悩しているように見受けられます。

その結果、メンバー個々の知識や能力、意欲を統合して、組織としてのパフォーマンスを最大化し、組織として求められる成果を出す、という管理者としてのミッションを、十分に果たせないでいるのではないでしょうか。

3.管理者教育の重要性

製造ならモノを作る、営業ならモノやサービスを売るなど、職務遂行に必要な知識や技能=テクニカルスキルは、その仕事に就いた時点から、OJTや OFFJTで学習し、少しずつ習得していきます。そして身に着けたものを実践で生かす経験を重ねて、ブラッシュアップしていきます。

しかし、前述の事例のように、コンセプチュアルスキルやヒューマンスキルについては、体系的に学んだり、実践で活用する機会がないまま、管理者になってしまうということが多いように思います。

にもかかわらず、多くの中堅・中小企業が管理者教育を行っていないのは、行動の次元につながるテクニカルスキルに比べ、現場から少し離れた人間の次元や情報の次元で必要なスキルについては、優先度を低く考えているからなのでしょう。

管理者を、「高度なテクニカルスキルを持つスーパー担当者」としてしか見ていない経営者も、少なくありません。管理者をそのように扱うことは、一見、目の前の業績には寄与しているように見えても、将来のわが社の成長や展開にはつながらないどころか、むしろ足を引っ張ることにすらなりかねないのではないでしょうか。

組織の責任者として社内外に多大な影響を及ぼす、コンセプチュアルスキルやヒューマンスキルを発揮できる「管理者」を大切に育てることが、企業の未来を左右するといっても過言ではないと、多くの企業に関わる中で強く感じます。

次回は、管理者にどんな教育が必要か、どうやって育てていけばよいのかを、もう少し具体的に考えてみたいと思います。

プライムコンサルタントの

コンサルティング

コンサルティング会社と聞くと、「敷居が高い」「中小企業の当社には関係ない」といった考えをお持ちではありませんか?

当社のクライアントの大半は、従業員数が30~300名ほどの中堅・中小のお客様です。

これらのお客様からは「中小企業の実情を理解したうえで的確なアドバイスをくれる」「話をしっかり受け止めようとしてくれる」「いい意味でコンサル会社っぽくなく、何でも相談できる」といった声を多くいただきます。

担当コンサルタントの「親しみやすさ」も、当社の特長の一つです。

会社の規模に関わらず、一社一社のお客様と親身に対話をすることが当社の基本方針。

人事のご相談はもちろん、それに関連する専門知識を持ったコンサルタントがお客様の悩みをしっかり受け止め、人事にまつわるさまざまな課題を解決に導いてまいります。

ぜひ、お気軽にご相談ください。